|

|

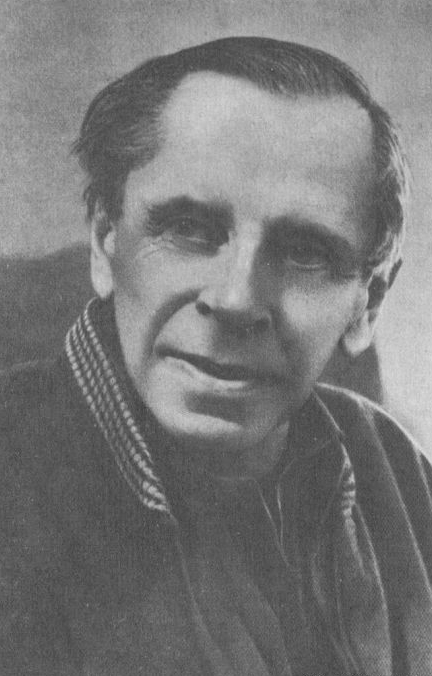

М.Л. Слонимский. «Александр Грин реальный и фантастический»В.И. Сандлер. «Воспоминания об Александре Грине». Л., 1972. Это был очень высокий человек в выцветшей желтой гимнастерке, стянутой поясом, в черных штанах, сунутых в высокие сапоги. Широкие плечи его чуть сутулились. Во всех движениях его большого тела проявлялась сдержанность уверенной в себе силы. Резким и крупным чертам длинного лица его придавал особое, необычное выражение сумрачный взгляд суровых, очень серьезных, неулыбавшихся глаз. Высокий лоб его изрезан был морщинами, землистый цвет осунувшихся, плохо выбритых щек говорил о недоедании и только что перенесенной тяжелой болезни, но губы были сжаты с чопорной и упрямой строгостью несдающегося человека. Нос у него был большой и неровный. Отворив дверь, человек этот остановился на пороге. Алексей Максимович, приподнявшись, протянул руку ему, сказал: — Прошу, — И, по обычаю своему, взглянул в глаза вошедшему улыбающимися, внимательными своими глазами. Посетитель, храня все тот же мрачный, чопорный вид, поздоровался с Алексеем Максимовичем и вручил ему объемистую рукопись — это были исписанные размашистым почерком огромные, вырванные из бухгалтерского гроссбуха, листы. Затем он сел на стул, заложил ногу на ногу, скрутил, важно и сосредоточенно поджав губы, козью ножку, закурил, и в комнате запахло махоркой. От предложенных Алексеем Максимовичем папирос он вежливо отказался, объяснив, что любит крепкий табак. Случайный и почтительный свидетель этой встречи, я из последовавшего затем разговора понял, что угрюмый человек в солдатской гимнастерке — писатель Александр Грин. Друг против друга сидели самый ясный и близкий народу писатель Максим Горький, гениальное сердце которого хранило неисчерпаемые запасы оптимизма, и нелюдимый, резко отделивший мечту свою о жизни от жизни реальной писатель Александр Грин. Это было в двадцатом году. В тот год Алексей Максимович, собирая интеллигенцию и организовывая ряд литературных и других культурных предприятий, нашел Александра Грина и привлек его к работе над биографиями знаменитых исследователей Африки. Алексей Максимович попутно выяснил, что Александр Грин только что оправился после сыпного тифа, находится в трудном материальном положении и даже не имеет где жить. И, по обычаю своему, Алексей Максимович осторожно и умело устроил Грину все возможное для работы и выхлопотал ему комнату в Доме искусств. Громадная фигура Александра Грина стала появляться в двадцатые годы на литературных собраниях, внушая молодежи некоторый страх и почтение. Грин слушал споры и дискуссии писателей и молчал. Он был неразговорчивый и невеселый человек. Этот сорокалетний «старик» не очень доверчиво, но очень внимательно присматривался к молодым советским писателям, начинавшим тогда свою работу. В рассказе одного из молодых, читавшемся публично, попалась фраза «Небо было как небо», и это был единственный случай, когда Грин рассердился и расстроился. «Небо было как небо, — повторял он, — небо было как небо...». И просил меня передать молодому писателю, что так нельзя. Сам он в разговор с ним не вступил. Имя Грина звучало в дореволюционной русской литературе отдельно от всех школ и течений, отдельно от всех других писательских имен. Имя «Александр Грин» звучало дико и бесприютно, как имя странного и очень одинокого создателя нереальных, только в воображении автора живущих людей и стран. Толстые журналы и альманахи редко допускали на свои страницы произведения этого мечтателя. Маститые критики редко утруждали себя писанием статей об этом необычном авторе необычных для русской литературы вещей. Но все же творчество Александра Грина, вызывавшее интерес и внимание читателя, требовало объяснений. И было решено, что Александр Грин — последователь авантюрной западноевропейской и американской литературы. Грин был оттеснен в мелкие журналы, требовавшие «сюжетной литературы», он получал премии на конкурсах бульварной «Биржевки». Негласно было решено, что серьезных проблем этот писатель не ставит. Имя его стояло в ряду забытых ныне литераторов, постоянных сотрудников всякого рода «Синих журналов». Но Александр Грин продолжал беспокоить воображение. Он не развлекал, а тревожил. И в каком бы плохоньком журнальчике ни печатались рассказы его, они, резко контрастируя с остальными материалами журнала, обращали на себя внимание и оставались в памяти. Имена ряда влиявших на Грина иностранных писателей кое-что объясняли в творчестве Грина. Любимейшими писателями Грина были Стивенсон и По, и бесспорно влияние им него этих классиков. Но неразъясненным оставалось своеобразие Грина. Будь Александр Грин простым эпигоном, покорным подражателем, не стоило бы особенно долго и говорить о нем Но этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего отчаяния, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой, особый цвет. И в творчестве этом выражен своеобразный облик человека, которого услаждают, мучают и влекут к активным действиям мечты, кажущиеся ему подчас несбыточными, человека, страстно ненавидящего все злое в жизни и активно любящего доброе. Александр Грин умел внушать страх иным людям. Он умел отвечать резко, сговорчивостью и ложным добродушием он не отличался. И в литературе он был несговорчив, упрямо от книги к книге прокладывая свой, особый путь. В нем долго жило убеждение, укоренившееся с дореволюционных лет, что только на себя и можно полагаться. Один поэт, решив использовать Грина для своей группировки, адресовался к нему, как к родственному якобы этой группе писателю. — Объединитесь с нами, — предложил он. — Нет, — с тихой яростью ответил Грин и прошел мимо. Потом он объяснил мне: — У него косой и недобрый глаз. Он — злой человек. Александр Грин, одинокий, нелюдимый, угрюмый, не был злым человеком и не был злым писателем. В этом большом и сильном теле жила страстная мечта о доброй жизни и добром человеке, воплощающем в жизнь мечты о счастье человеческом. Что же касается разных литературных групп, то Грин никогда ни в каких группах не состоял, он жил и умер писателем-одиночкой. Он не понимал и не признавал групповой борьбы, отвергал зависть и склоку. Однажды он рассказывал мне о том, как два больших писателя чуть не подрались, споря о том, кто из них лучше пишет. И рассказ свой Грин заключил так: — А по-моему, мир широк. Всякому место найдется. Было похоже, что для себя он давно отказался от всякого писательского тщеславия, писательского честолюбия. Было похоже, что это для него навсегда решенный вопрос. Он с удивлением рассказывал мне, как воспринял Куприн статью о себе, в которой критик называл его «первым из вторых». Куприн, по рассказу Грина, повторял горько: «Я не из первых. Я из вторых, из вторых...». — Какое честолюбие! — удивлялся Грин. — Он хотел, чтоб его считали первым! Некоторое даже уважение звучало в его голосе. Было ясно, что он уже по задумывается над тем, кто он: первый или сто первый. Куприна он любил. В первых реалистических рассказах Грина, собранных в книге «Шапка-невидимка» (она издана в 1908 году), чувствуется влияние Куприна. Книжка эта, надо сказать, неудачна, что признавал и сам Грин. В этой книге он не нашел себя, пытаясь писать бытовые рассказы. Неудача постигла его, и он покорился особенностям своего оригинального дарования, которое повело его по пути одинокому, отдельному от других писателей. Он подчинил свое творчество страстной мечте, выращенной в суровой и трудной его жизни. Иногда он уставал от несоответствия мечтаний своих с действительностью, вовлекаясь тем самым в традиционное русло романтического разочарования и отчаяния. Может быть, иной раз он даже пугался своих собственных вымыслов, отрывавших его от реальной жизни, от реального повседневного быта. Может быть, он подчас тяжело ощущал свое обособленное положение в литературе, свое одиночество и бесприютность. Может быть, тоска и отчаяние подчас одолевали его. Но он не любил говорить о себе и своих душевных настроениях. Он был замкнут и никогда о себе не распространялся. В рассказе «Крысолов» он пессимистически пишет, что «внутренний мир наш интересен немногим». Но тут же добавляет: «Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал». Показательно краткое выступление Грина на банкете литераторов в честь приехавшего к нам в двадцатом году Уэллса. Его речь резко отличалась от ряда произнесенных на этом банкете речей, в которых было немало пошлого, глупого и враждебного советской власти. Грин держался еще более чопорно, чем всегда. Он приветствовал Уэллса, как художника. И он напомнил присутствовавшим рассказ Уэллса «Остров эпиорниса» — о том, как выкинутый на пустынный остров человек нашел там яйцо неизвестной птицы, положил его на солнечный припек, согрел и вырастил необыкновенное существо, от которого ему пришлось спасаться, ибо его детище стремилось убить его. В человеке, вырастившем необычайную птицу, Грин, усмотрел художника, в птице, гоняющейся за ним, — плод его художественного воображения, мечту его. Эта мечта, по Грину, была способна убить ее носителя. Уже одно это неожиданное истолкование рассказа Уэллса показывало, как относился к творчеству художник-фантаст Александр Грин. Искусство казалось Грину подчас недобрым, злым, способным убить человека. Как часто случается с писателями, Грин, говоря о другом писателе — в данном случае об Уэллсе, — говорил, конечно, о самом себе. В выращенной на пустынном острове странной птице Уэллса Александр Грин увидел родное душе своей искусство. И когда Грин описывал пустынный остров, казалось, что описывает он любимые, родные места. И со вкусом произносил он такие необычные для русского языка слова, как, например, «дрок». В этом своем выступлении Грин продолжал, в сущности, прежнюю свою дореволюционную линию поведения, сохранял позицию человека, оставшегося наедине со своей мечтой, которая гонит его и грозит убить. Настроение отчаяния с особой силой выразилось в его рассказе «Штурман "Четырех ветров"». В этом рассказе штурман ночью бродит по городу, ища общества, ища собутыльников, и вот он с остервенением рвет ворота дома, произносит громовые речи, требует людей. Но этот дом, перед которым неистовствует пьяный штурман, оказывается пустым, мертвым. А за этим штурманом доверчиво шагает автор. «Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый». Сила отчаяния, которая выражена в этом рассказе, равна силе человека, это отчаяние испытывающего. Оставив пустой, обезлюдевший дом, «мы пошли снова», заканчивает свой рассказ Грин. Вспомним, что один из романов Грина называется «Дорога никуда». В мраке дореволюционной ночи Грин не нашел верного пути. Одиночество, отчаяние, «позорный столб» за проявление человеческого чувства, нарушающего социальные перегородки, бунтарство и протест одиночки — эти мотивы обычны для произведений Грина. И эти мотивы не просто были взяты Грином из существовавшей до него литературы, нет, они органически принадлежали ему, выстраданные, выращенные его жизнью бродяги, борющегося против всякой несправедливости. Эти мотивы Грин развивает мастерски, создавая жанр авантюрной новеллы, авантюрного романа, населяя свои книги моряками, бродягами, бунтарями. Мастерство делает увлекательными произведениями Грина, бунтарству его героев мы сочувствуем, хотя в то же время видим, что «замечательная страна», о которой мечтает Грин, весьма смутно рисуется его воображению. Мотивы одиночества и отчаяния особенно характерны для дореволюционного Грина, нашедшего приют — неверный и обманчивый — в литературной богеме, оставившей в быту его сильный след. Но все эти черты постепенно пропадали в Грине в послеоктябрьские годы. Черты эти не выражали подлинного характера Грина. Привычки, принесенные им из ресторана «Вена», из пивных и бильярдных, оставляли его. И он, никогда не знавший домашнего уюта, никогда не имевший рабочего кабинета, женился, в 1924 году поселился в Крыму и последние годы жизни провел оседло, в дружбе с людьми и в работе. Мечты и надежды Грина яснее всего выражены в его книгах. Книги — главное, что характеризует писателя. Грин был в творчестве своем до конца искренен и чист. И творчество Грина из года в год становилось углубленнее. Оно светлело в послереволюционные годы, словно медленной и робкой рукой человека сомневающегося, недоверчивого, но желающего поверить, раздвигались черные шторы, открывая взору мир осуществимого и реального счастья. Просветление творчества Грина наиболее выразительно проявилось в его произведении «Алые паруса», которое он сам назвал феерией и которое с полным правом можно назвать также сказкой. «Алые паруса» были написаны Грином в 1920 году. В этой вещи с большой силой сказались самостоятельность и оригинальность Грина, стремление его создавать доброе, окрыляющее людей искусство. И в этой вещи побежден (но не навсегда) преследовавший Грина мотив одиночества и отчаяния. «Алые паруса» — это сказка о воплощенной в жизнь мечте, о том, как добрая воля человека превратила мечту о счастье в счастье реальное. Эта чудесная и привлекательная феерия повествует о том, как некий собиратель песен, легенд и преданий рассказал случайно встреченной им маленькой девочке со сказочным именем Ассоль о счастье, ее ожидающем. В шутку он предсказал, что счастье принесет ей человек, который явится к ней на корабле с алыми парусами. Девочка поверила навсегда в то, что предсказание это осуществится. Она не скрывала от других своей мечты и своих ожиданий, и потому ее начали считать не вполне нормальной и смеялись над ней. Но насмешки не смущали Ассоль — она твердо верила в свою мечту. Она была уже взрослой девушкой, когда один моряк-романтик узнал об этой странной истории, ставшей достоянием сплетен и издевательств. И он решил воплотить мечту в жизнь. Он поставил на своем корабле алые паруса, выполнил все, что, шутя, напророчил сказочник, и доставил девушке победу над здравомыслящими, бескрылыми насмешниками. Надо добавить, что девушка с отцом своим, бывшим матросом, росла одиноко, без друзей, в конфликте с окружающими их людьми — обычный мотив Грина. Действие этой феерии происходит в сказочной деревне Каперна, вблизи столь же сказочного города Лисса. Лисс, Зурбаган, Каперна — все эти не существующие в действительности, рожденные воображением автора места не раз повторяются в произведениях Грина. В сущности, вымышленные, воображаемые места эти невольно приводят на память «тридесятое царство» народных сказок. Произведения Грина подчас куда ближе к сказке, чем к традиционной авантюрной литературе. И форма сказки особенно удалась Грину в «Алых парусах». В этой феерии есть оптимизм, лишенная мистицизма вера в возможность счастья на земле, вера в то, что счастье может быть организовано умом, сердцем, волей человека. Герой «Алых парусов» говорит товарищам, что благодаря мечте Ассоль он «понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками». Под суровой внешностью Грина билось преисполненное любви к людям сердце. При этом он стремился всегда самостоятельно решать встававшие на его жизненном пути задачи, и отсюда такой его, например, совет в одном из позднейших писем ко мне (8 октября 1926 года): «Став капитаном, не сбивайтесь с пути и не слушайте никого, кроме себя». Спорный, но совершенно гриновский совет. На пустяковую услугу он отзывался иногда такой взволнованной благодарностью, словно лишний раз радостно убеждался в том, что люди хороши, что жизнь действительно не так мрачна, как в дореволюционные годы. Вообще же он очень скупо открывал сердечные свои чувства. Вот он пишет мне 19 октября 1926 года: «Кому мы, литераторы, посвящаем наши книги, — если не на бумаге, то в душе? Конечно, нашим женам. Вот я и посвящаю книгу Нине Николаевне». И тут же он чопорно добавляет — «Надеюсь, это невинное и законное желание автора не встретит возражений со стороны других членов редакции». А из-за этой чопорности выглядывает гриновская мужественная нежность. В процессе творчества, создавая свой фантастический мир, Грин сам начинал жить воображаемой жизнью, вымышляя никак не соответствующие истине отношения между людьми, с которыми он встречался. И случалось, что, понурив в собственные свои домыслы, он вторгался в жизнь человека с поступками несообразными и нелепыми. Мне привелось однажды стать жертвой его воображения. Как-то явившись ко мне поздно вечером, он очень чопорно попросил разрешения заночевать у меня. Он был абсолютно трезв. И вот среди ночи я проснулся, ощутив неприятнейшее прикосновение чьих-то пальцев к моему горлу. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной Грина, который, весьма мрачно глядя на меня, задумчиво сжимал и разжимал сильные свои пальцы на моей шее, соображая, видимо задушить или нет. Встретив мой недоуменный взгляд, он, как очнувшийся лунатик, разогнулся и, не молвив ни слова, вышел. Мне потом удалось выяснить причины этого внезапного и фантастического поступка. Грину представилось, что я обязан жениться на одной девушке. Он построил в воображении своем отчаянный сюжет, в котором я играл роль злодея, и, побуждаемый добрыми намерениями, в моем лице решил наказать порок. Нечего и говорить о том, что все это не имело абсолютно никаких реальных оснований. Может быть, сцена, в которой я оказался невольным участником, была всего лишь литературным вариантом «Алых парусов», которые он писал тогда. Во всяком случае, я не стал бы поминать тут об этом глупом происшествии, если б не хотелось мне показать на конкретном эпизоде фантастичность поведения, которая иной раз проявлялась у Грина в жизни. Такого рода поступки служили почвой для самых необычайных легенд об этом писателе — легенд, которые он сам опровергал, и справедливо опровергал, в своей «Легенде о Грине» (так он хотел сначала назвать свою «Автобиографическую повесть»). Этот же человек, который собирался задушить меня, мне первому читал «Алые паруса». Он явился ко мне тщательно выбритый, выпил стакан крепкого чая, положил на колени рукопись (все те же огромные листы, вырванные из бухгалтерских книг), и тут я увидел робость на его лице. Он оробел, и странно было слышать мне от этого человека, который был старше меня на двадцать лет, неожиданное, сказанное сорвавшимся голосом слово: — Боюсь. Ему страшно было услышать написанное им, проверить на слух то, над чем он работал так долго, и вдруг убедиться, что вещь плоха. А произведение это — «Алые паруса» — было поворотным для него, для его творчества. Это был тот страх художника, который так замечательно изображен Львом Толстым в художнике Михайлове, показывающем свою картину Анне Карениной и Вронскому. Потом Грин, преодолев робость, начал читать. Дойдя до того места, когда Ассоль встречается в лесу со сказочником, Грин вновь оробел, и голос его пресекся. Тогда я сказал ему первую попавшуюся шаблонную фразу: — Вы пишете так, что все видно. — Вы умеете хвалить, — отвечал Грин и, взбодренный банальной моей похвалой, прочел превосходно свою феерию уже без перерывов. Удивительно, как мало нужно сделать, чтоб ободрить, окрылить иного писателя! Грин не слишком привычен был к похвалам. Он испытывал подчас и особого рода робость — робость писателя, не признанного «высокой литературой», но в то же время писателя-профессионала, живущего литературным заработком. Однажды, когда он нуждался, он написал одноактную пьеску и прочел ее Шкловскому, от которого отчасти зависело принятие этой пьески в маленький театрик. Пьеса оказалась плохой. Шкловский, любивший Грина и расстроенный его неудачей, выскочил из комнаты, ничего не сказав. А Грин робко взглянул на меня и спросил: — Не примет? Надо прибавить, что и в неудачных своих вещах Грин органически развивал свой стиль, свою манеру письма. И в неудачных его вещах явственно было видно его лицо, его почерк, слышен был его голос. Даже в маленьких записочках Грин оставался Грином. Вот, например, я нашел недавно у себя среди писем клочок бумаги. На нем: «Извините меня, что я взял у вас огня, то есть — коробку спичек. Утащил без кавычек». И дальше что-то вроде белых стихов: «Увы, прощенья нет! Злодей, молчи и брось кинжал...». Не нужно мне было и подписи, чтобы сразу видеть, что писал эти строки Александр Грин. Писал, конечно, в двадцатом году в Доме искусств. Постучался в мою комнату, отворил, меня не было, он взял спички и оставил записку. Так мы ходили друг к другу. Комнаты на ключ не запирались. Александр Грин был мастером сюжета, но даже те, которые признавали это, считали, что зато язык произведений Грина подобен языку переводных романов. Легко проследить зависимость стилистики Грина от По, Стивенсона. Но ощутимей обнаруживается и неожиданная связь с иными из русских реалистов (например, в рассказе «Возвращение» — с «Братьями» и «Господином из Сан-Франциско» Бунина) Можно открыть в произведениях Грина несомненное влияние Гоголя, Достоевского. Но было бы неправильно, характеризуя стиль Грина, ограничиваться указаниями на все эти влияния. Своеобразное дарование Грина создавало своеобразный, оригинальный его стиль, отнюдь не подражательный. Впечатление переводного языка, зависимого от текстов неизвестного подлинника, порождается необычным для классических традиций русской литературы содержанием произведений Грина. Нерусские имена персонажей усиливают это впечатление. Русский язык кажется подчас каким-то нерусским у Грина потому, что русские слова несут у этого фантаста и мечтателя функции зачастую новые для русской литературы, но не новые для ряда иностранных литератур (в особенности английской и американской). И все же Александр Грин был русским писателем. Грин тщательно работал над языком своих произведений, ища наиболее выразительных слов для выпуклого, рельефного изображения своих фантастических героев. Нет ничего случайного и неряшливого в языке лучших произведений Грина. Стиль Грина, оживляемый то лирикой, то иронией, остается всегда спокойным, ровным, лишенным претенциозного безвкусного вычура, выспренней риторики. Самые необычайные события Грин излагает без нажима, так, как рассказывают о самых обыкновенных, всем известных вещах. Этот контраст тона и содержания, придавая художественную убедительность произведениям Грина, составляет особенность его манеры, которая опять-таки роднит лучшие его произведения с народными сказками. Свой сказочный мир Грин описывает реалистически. Его Лисс, Зурбаган, Каперну можно воспринять зрительно, как абсолютную реальность, и моя банальная похвала Грину при чтении им «Алых парусов» не была в этом смысле фальшивой. Реалистическое описание этих вымышленных городов и деревень как нельзя лучше контрастирует с фантастичностью разыгрывающихся в них событий. Вчитайтесь в такие страницы, как, например, описание леса в «Алых парусах», изображение шторма в рассказе «Пролив бурь» и т. д., и оригинальный живописный дар Грина станет так же ясен вам, как его ирония, его лирика, его умение передавать динамику событий и сложность душевных движений. Он находит весьма удачные образы для скупого и точного изображения психики своих персонажей. При внимательном чтении лучших страниц Александра Грина ясным становится, что этот фантастический, кажущийся нерусским писатель отлично владел родным русским языком. Он мучительно и напряженно работал, воплощая свои смутные мечтания в слове, в художественных образах. Тема мечты плотно вошла в творчество Грина, стала, в сущности, основной его темой. Сразу после «Алых парусов» он принес мне однажды небольшой рассказик, страницы на три, с просьбой устроить его в какой-нибудь журнал. В этом коротеньком рассказике описывалось, как некий человек бежал, бежал и, наконец, отделившись от земли, полетел. Заканчивался рассказ так: «Это случилось в городе Р. с гражданином К.». Я спросил: — Зачем эта последняя фраза? — Чтобы поверили, что это действительно произошло, — с необычайной наивностью отвечал Грин. Он увидел сомнение на лице моем и стал доказывать, что в конце концов ничего неправдоподобного в таком факте, что человек взял да полетел, нет. Он объяснял мне, что человек, бесспорно, некогда умел летать и летал. Он говорил, что люди были другими и будут другими, чем теперь. Он мечтал вслух яростно и вдохновенно. Он говорил о дольменах, как о доказательстве существования в давние времена гигантов на земле. И если люди теперь — не гиганты, то они станут гигантами. Сны, в которых спящий летает, он приводил в доказательство того, что человек некогда летал, — эти каждому знакомые сны он считал воспоминанием об атрофированном свойстве человека. Он утверждал, что рост авиации зависит от стремления человека вернуть эту утраченную им способность летать. — И человек будет летать сам, без машин! — утверждал он. Он всячески хотел подвести реальную мотивировку под свой вымысел. Рассказ не был напечатан. — Он не имеет сюжета, — вежливо, но непреклонно сказал мне редактор. — От Грина мы ждем сюжетных рассказов. Этот рассказ был первым наброском романа Грина «Блистающий мир», начатого в том же двадцать первом году. В этом романе полностью разработан мотив летающего человека, разработан в привычной Грину форме фантастического романа, который в то же время опять-таки может быть с полным правом назван сказкой. Роман этот построен мастерски. Он увлекателен, динамичен и держит читателя от начала до конца в напряжении. Действие романа происходит в 1913 году в обычном для Грина сказочном городе Лиссе. Содержание романа составляет борьба бескрылого буржуазного мира против «чуда», против мечты, воплощенной в образе летающего человека Друда. К ужасу тюремщиков, Друд вырывается, вылетает из тюрьмы, куда упрятали его, он побеждает всесильного министра с его полицией, побеждает спокойно, иронически, презрительно. Но каковы стремления Друда? «Невидимка» Уэллса хочет завоевать мир. Грин лишает Друда желания вмешиваться в жизнь. Друд отвергает план овладения миром. Он говорит: «Мне ли тасовать ту старую истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра». В противоположность «Алым парусам» в романе «Блистающий мир» действует герой, склонный к пассивности, пессимизму в оценке реальной жизни. Друд живет в сказочном бесплотном мире музыки, веселья, покоя, изредка только появляясь в мире реальном, где он вызывает ненависть не активностью своей, не какими-нибудь планами борьбы против косности людей, но просто необычностью своего чудесного свойства. Мечта фатально гибнет от соприкосновения с действительностью. Друд погибает. Образ «разбитой мечты» реализован Грином в летающем человеке, который разбился при падении. И женщина, ненавидящая Друда за то, что он смутил ее земную жизнь чудесной мечтой, говорит над его трупом «Земля сильнее его; он мертв, мертв, да, и я вновь буду жить, как жила». И люди продолжают прежнюю жизнь, ничего не изменилось в этом косном мире. Такова грустная философия этого противоречивого романа, написанного Грином непосредственно после оптимистических «Алых парусов». Ненависть к косности человеческой сочетается в этом романе с бессилием, беспомощностью, бесплотностью мечты. Энергичное развитие сюжета, динамичность композиции романа контрастирует со смутными и вполне пассивными идеалами главного героя, которые ежечасно опровергались жизнью в годы, в которые писался этот роман. В сказочном мире Грина мечта и действительность спорят и борются друг с другом. Грин жил в годы, когда спор этот решался в жизни, которая окружала его, Грин жил среди активнейших мечтателей, но пути борьбы были неясны ему, и это было трагедией его как художника. «Алые паруса» остались наивысшим взлетом его оптимизма. После «Блистающего мира» в рассказе «Возвращение» Грин умиротворенно и печально писал о том, как человек перед смертью «понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть». И он добавляет грустно: «Но было уже поздно». А в рассказе «Комендант порта», полном грустной иронии и лиризма, Грин как бы прощается с воображаемой жизнью. Тильс, добрый и смешной старичок, над которым смеются, но которого в то же время любят, никогда не был моряком, моряком он был только в воображении. Но он влюблен во все, что связано с морем и морскими приключениями, он смешон и трогателен в своей бескорыстной любви к героям больших рейсов и романтических путешествий, в своих безобидных попытках подражать морякам, представляться старым морским волком. Этот рассказ просто и мягко разоблачает воображаемую жизнь романтика. Вместе с такими произведениями, как уже упоминавшееся мною «Возвращение», «Комендант порта» предшествует переходу Александра Грина к реализму. Грин оставил нам только одно реалистическое произведение — «Автобиографическую повесть». Интересно сопоставить ее с написанным раньше романом «Золотая цепь». «Золотая цепь» развивает обычную для Грина тему мечтателя. «Его ум требовал живой сказки, а душа просила покоя», — говорится про героя этого романа, живущего в сказочном дворце. Юноша, действующий в романе, одет в пышные одежды фантастического вымысла. Он приблизительно в том же возрасте, что и герой многих страниц «Автобиографической повести» — сам автор, Александр Грин. Можно сказать, что если «Автобиографическая повесть» рассказывает о реальной юности Александра Грина, то «Золотая цепь» говорит о воображаемой его юности. В своей «Автобиографической повести» Александр Грин просто и сурово рассказывает о своей жизни. И понятным становится, как загнанный нищетой, голодом, болезнями, преследованиями царской полиции, тюрьмой Александр Степанович Гриневский убежал от российской действительности в мир мечты и блуждал там. Причудливая фантастика Грина, его пессимизм, мучительная борьба с поселившимися в душе его безверием и отчаянием, его блуждания в поисках верного пути — все это находит почву в русской действительности времен реакции. Творчество Грина просветлело после Октября. Ласковая рука Горького поддержала его. Неизвестно, что дал бы Грин на новом — реалистическом — этапе своего творчества. Он умер от рака в самом начале этого своего нового пути, не закончив «Автобиографической повести». Мастер сюжета, Александр Грин создал ряд увлекательных книг, в которых мечта о счастье спорит и дерется с косностью человеческой. Я не критик, а прозаик, и мне просто хотелось рассказать об очень талантливом и очень странном русском писателе так, как я его знал и как я его понимаю. |

|

Главная Новости Обратная связь Ссылки

© 2026 Александр Грин.

|