|

|

В. Россельс. «А. Грин» (Из неизданного и забытого)«Литературное наследство». — М., 1965. — Т. 74. — С. 644. Мечта разыскивает путь, — Закрыты все пути;

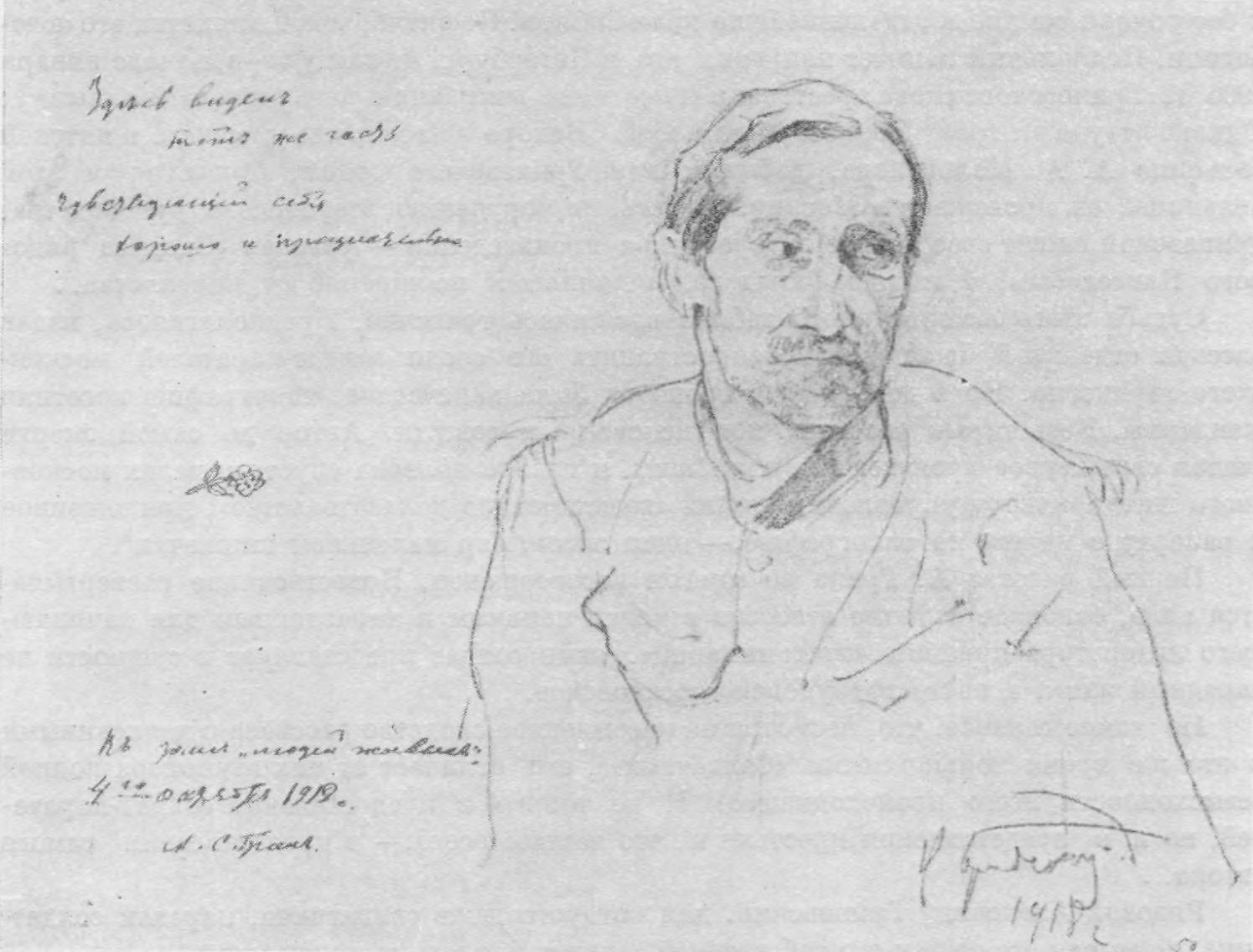

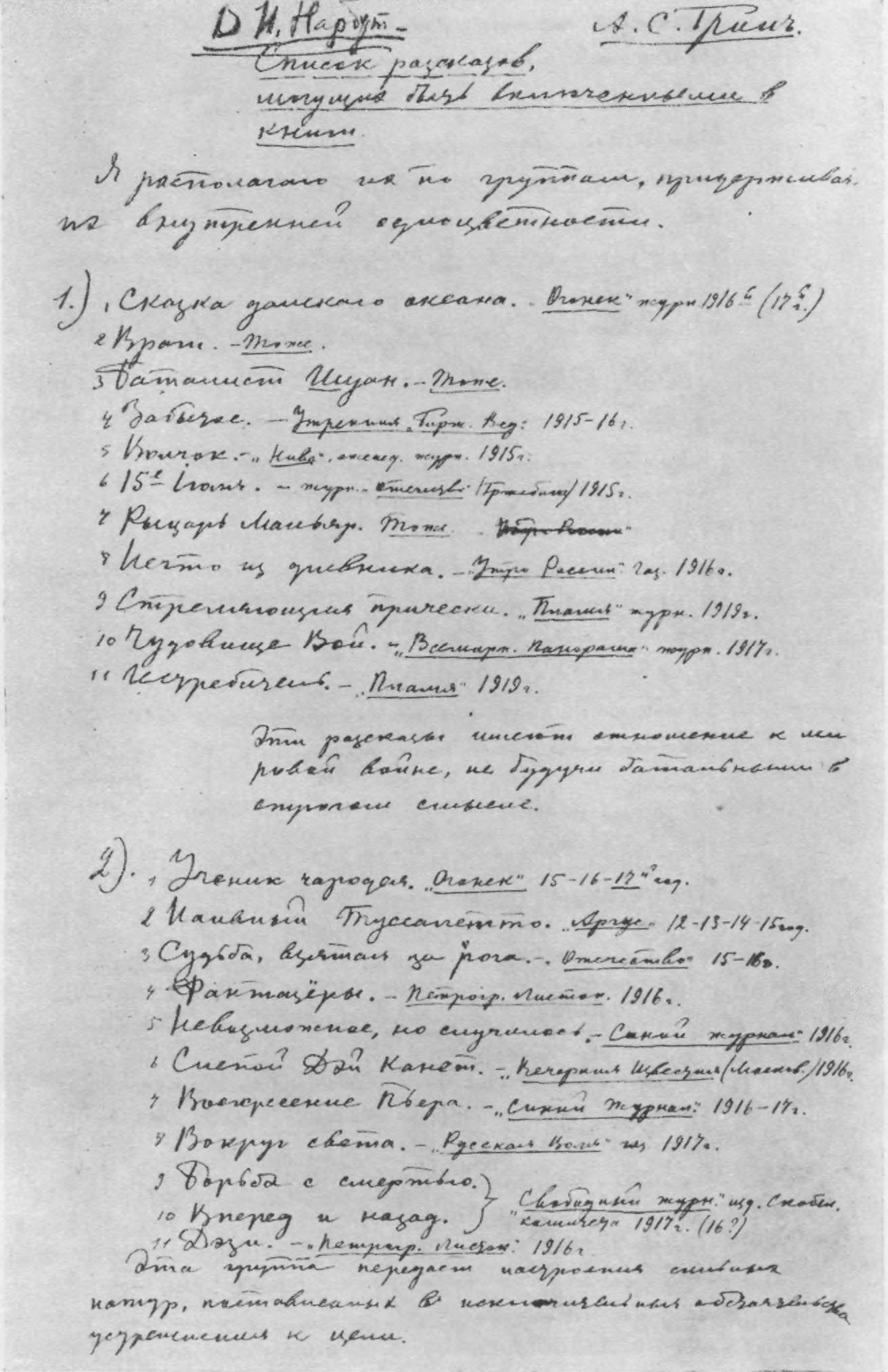

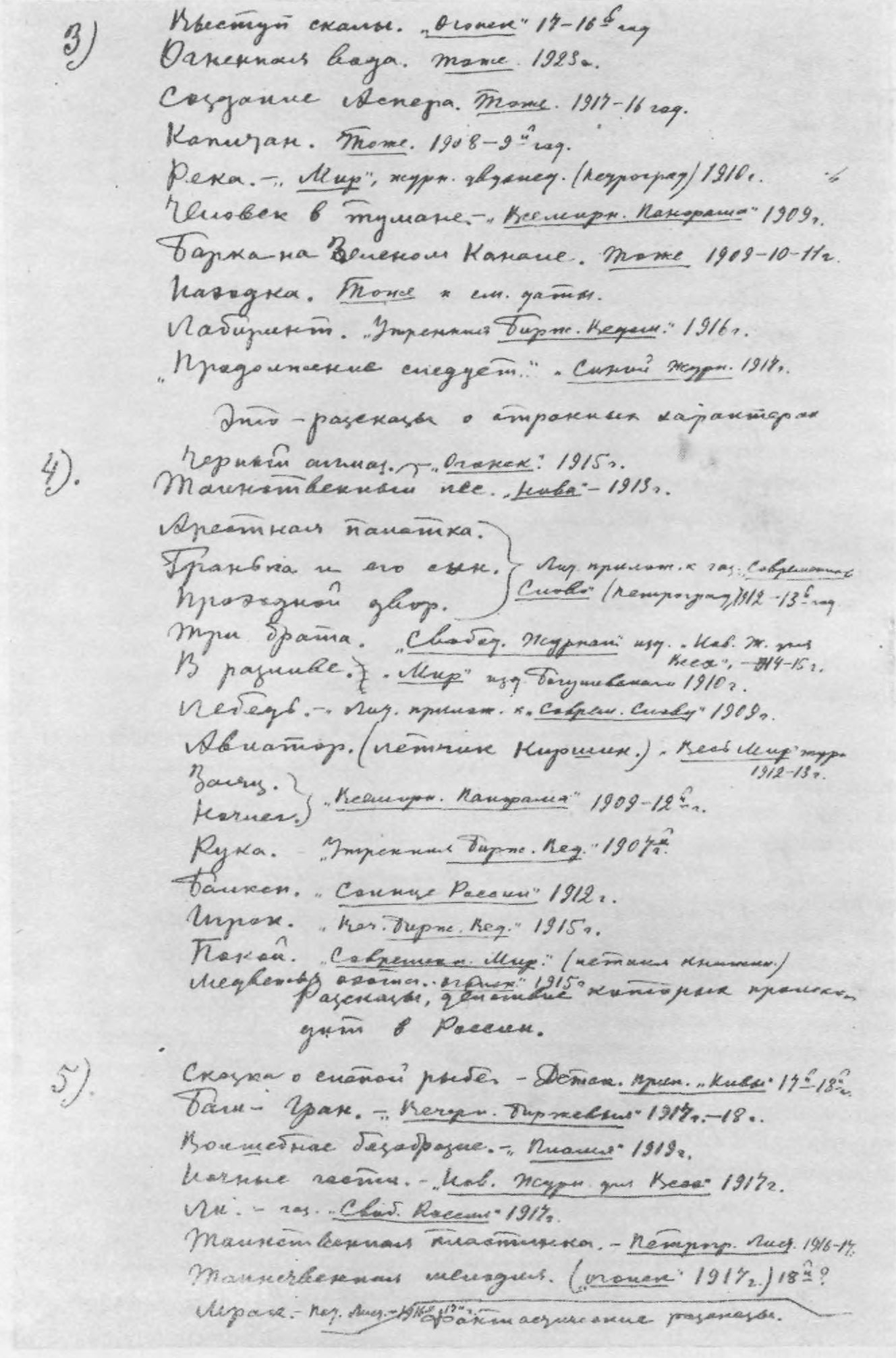

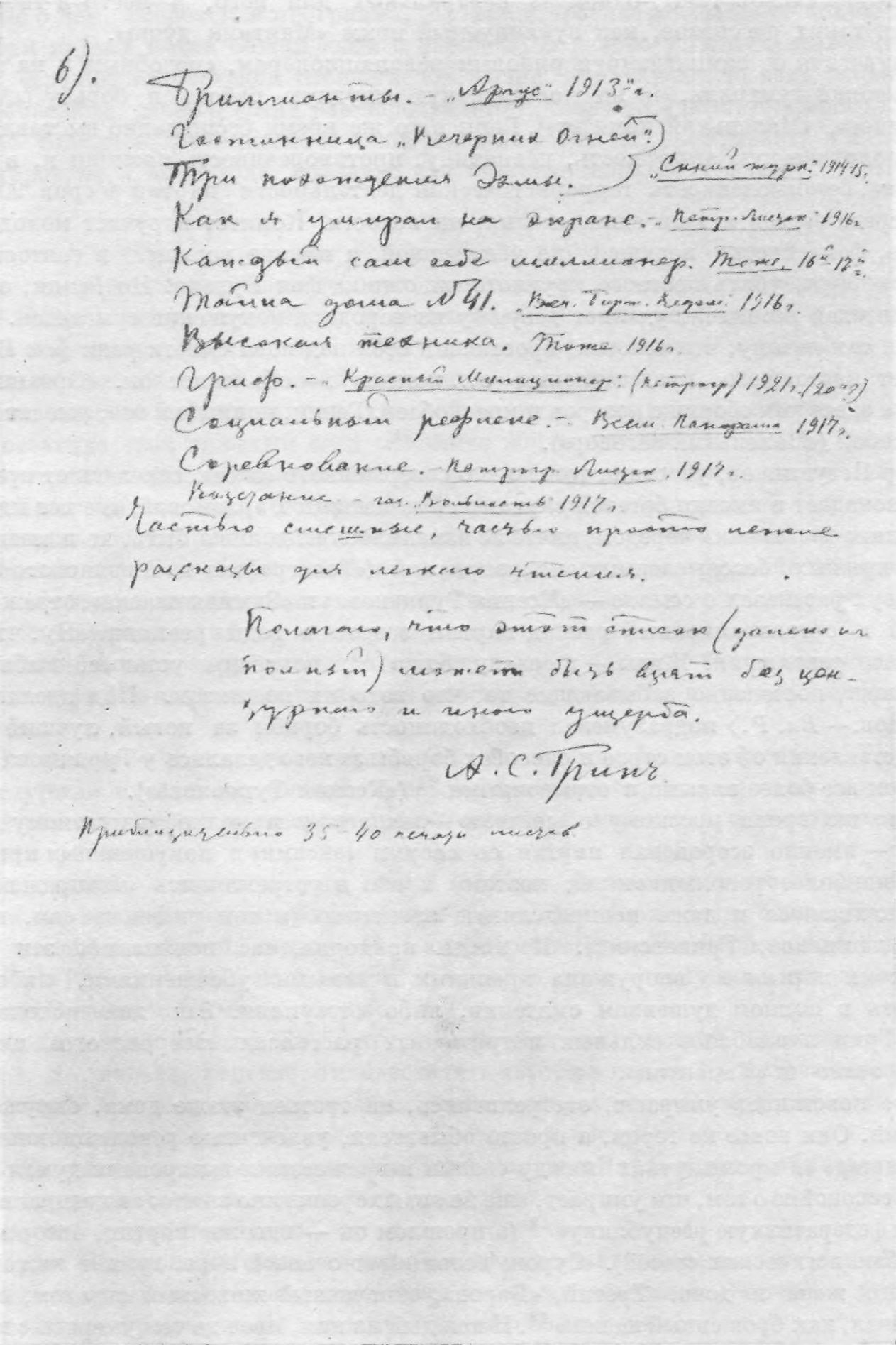

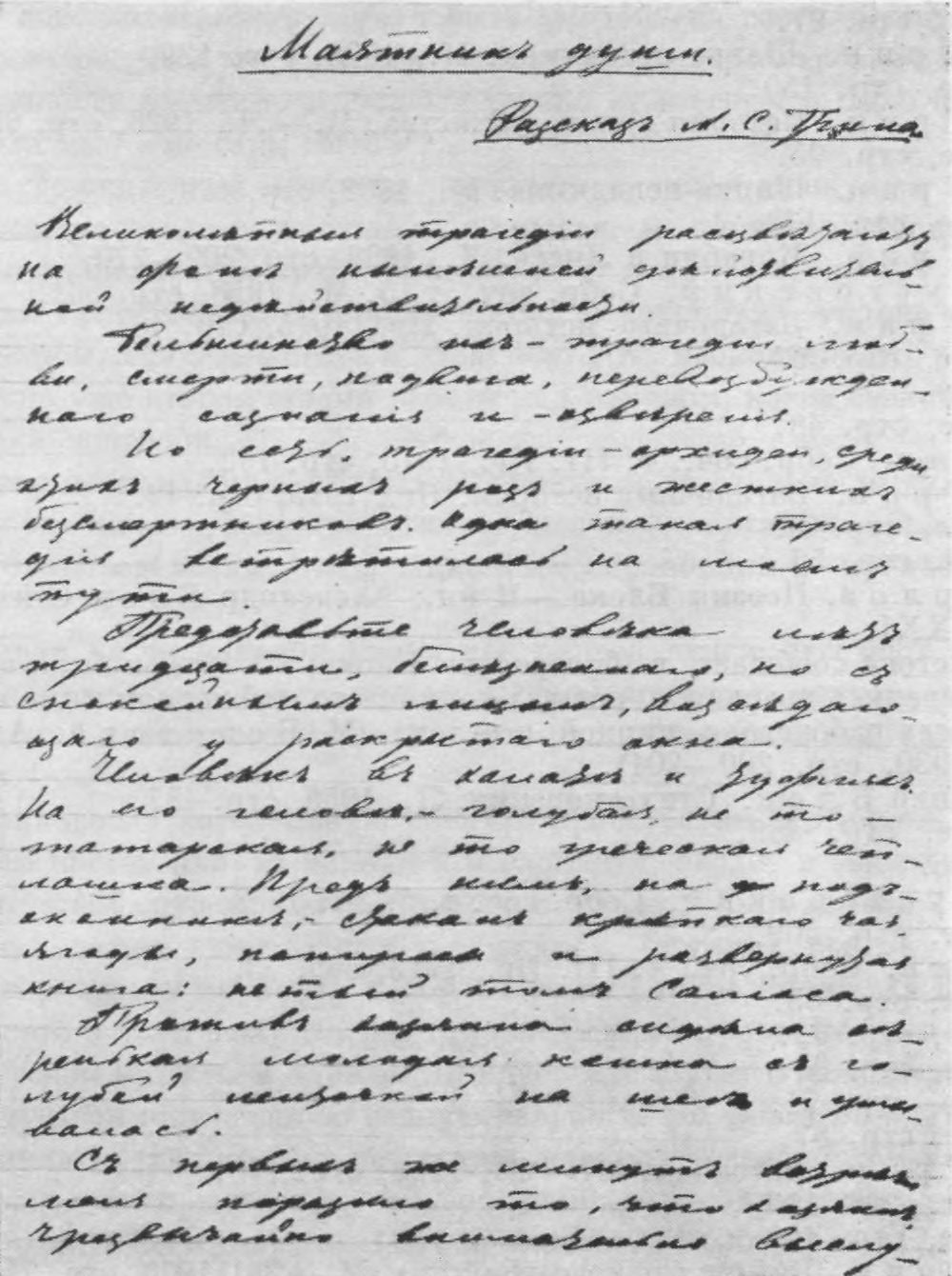

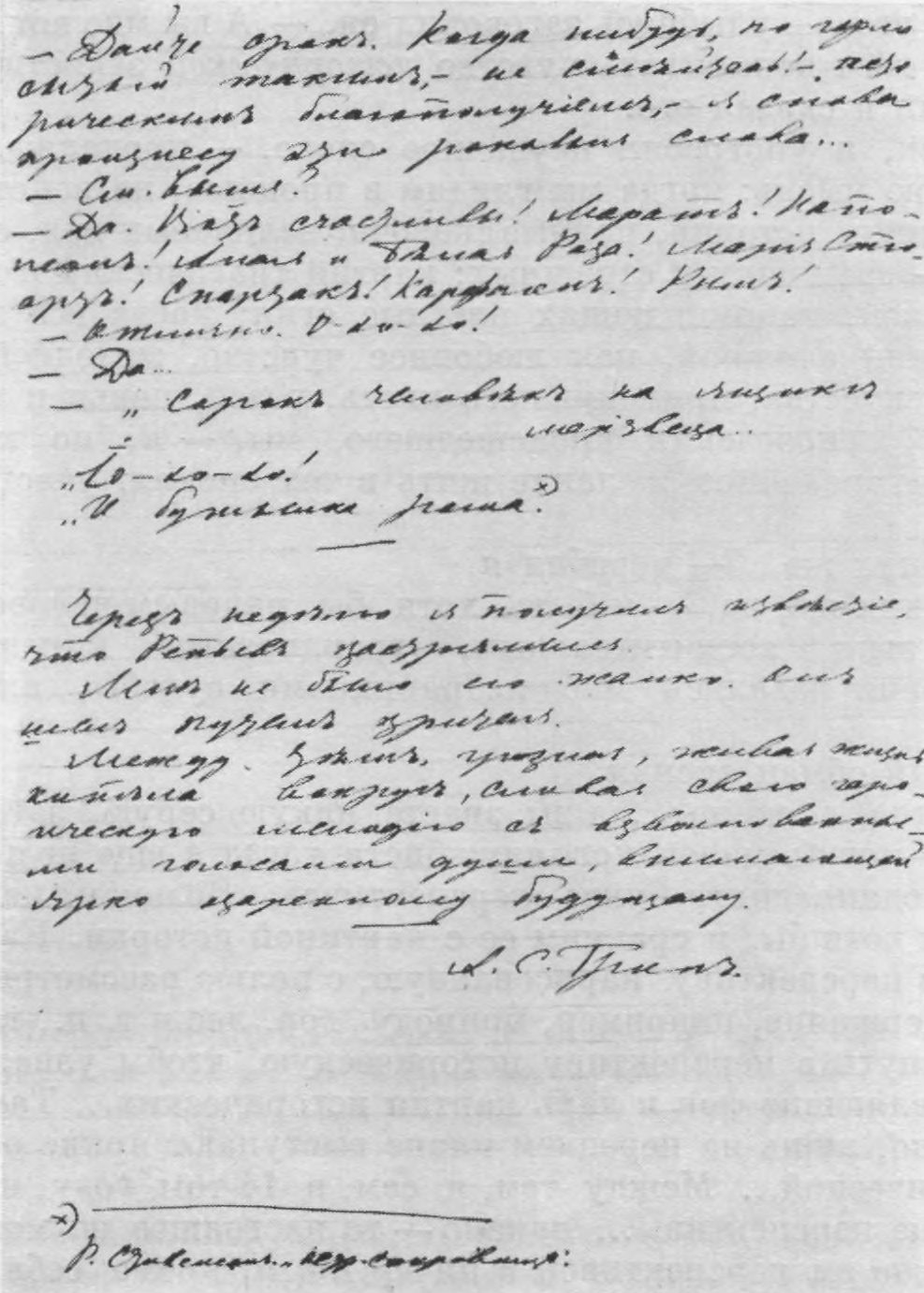

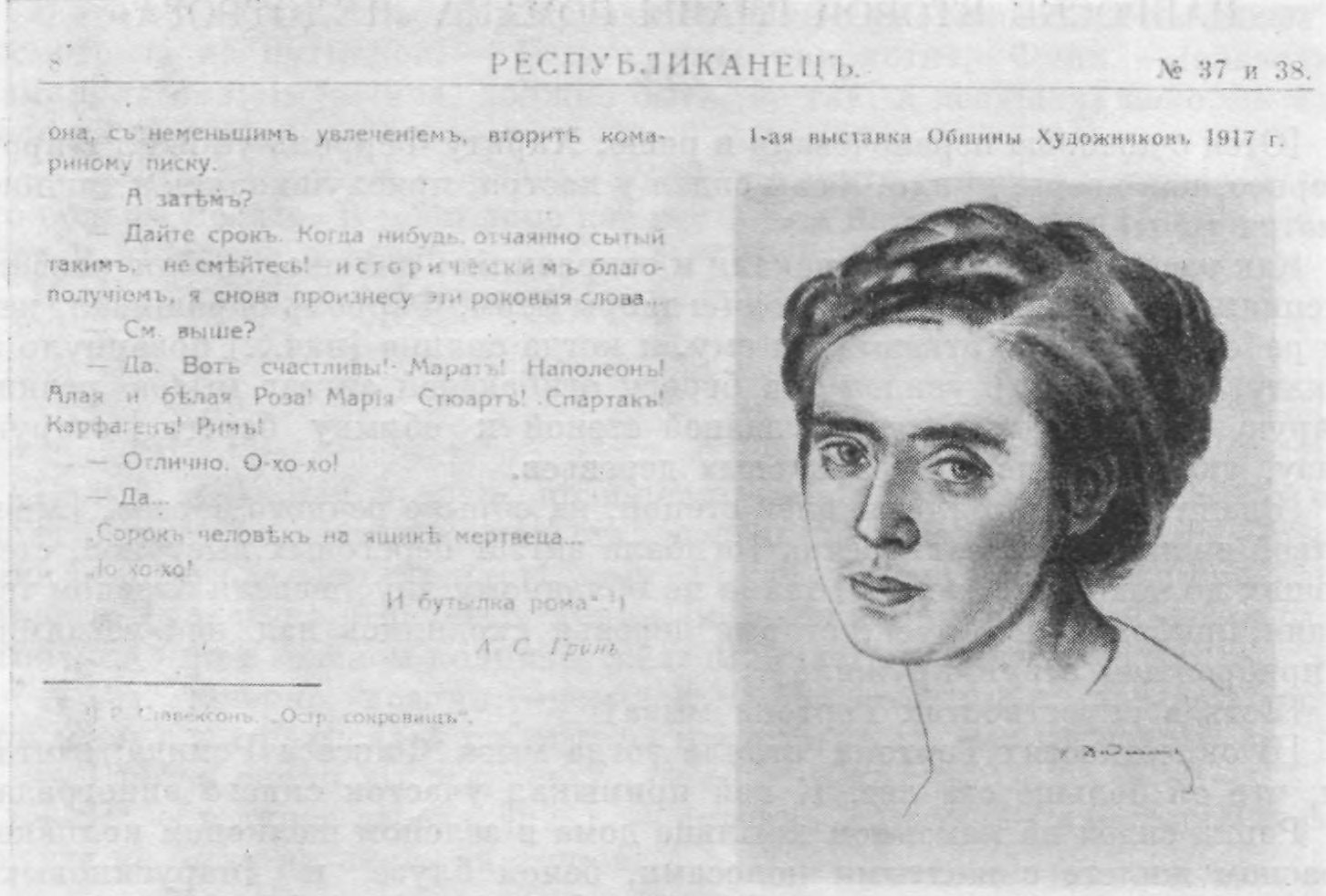

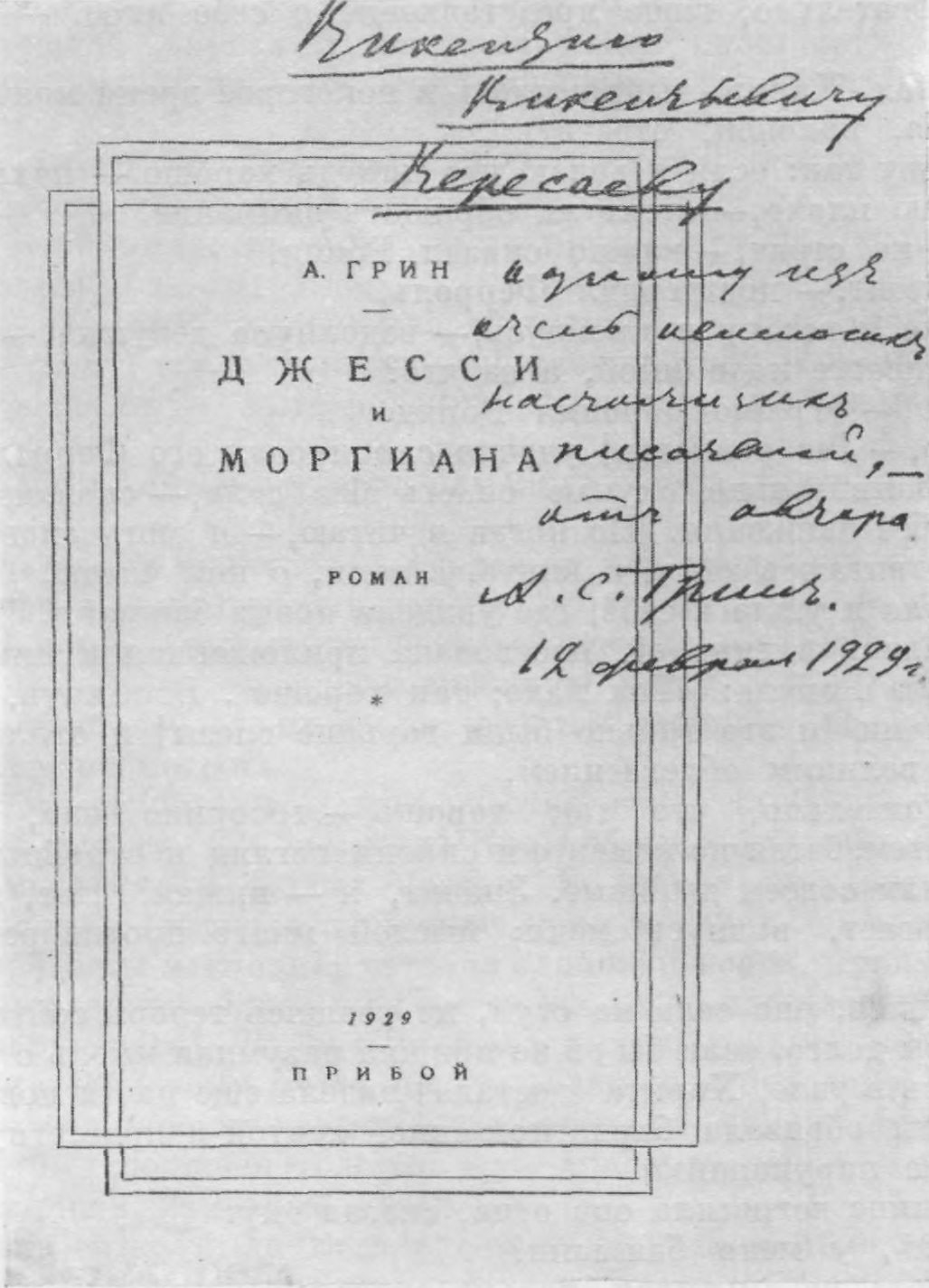

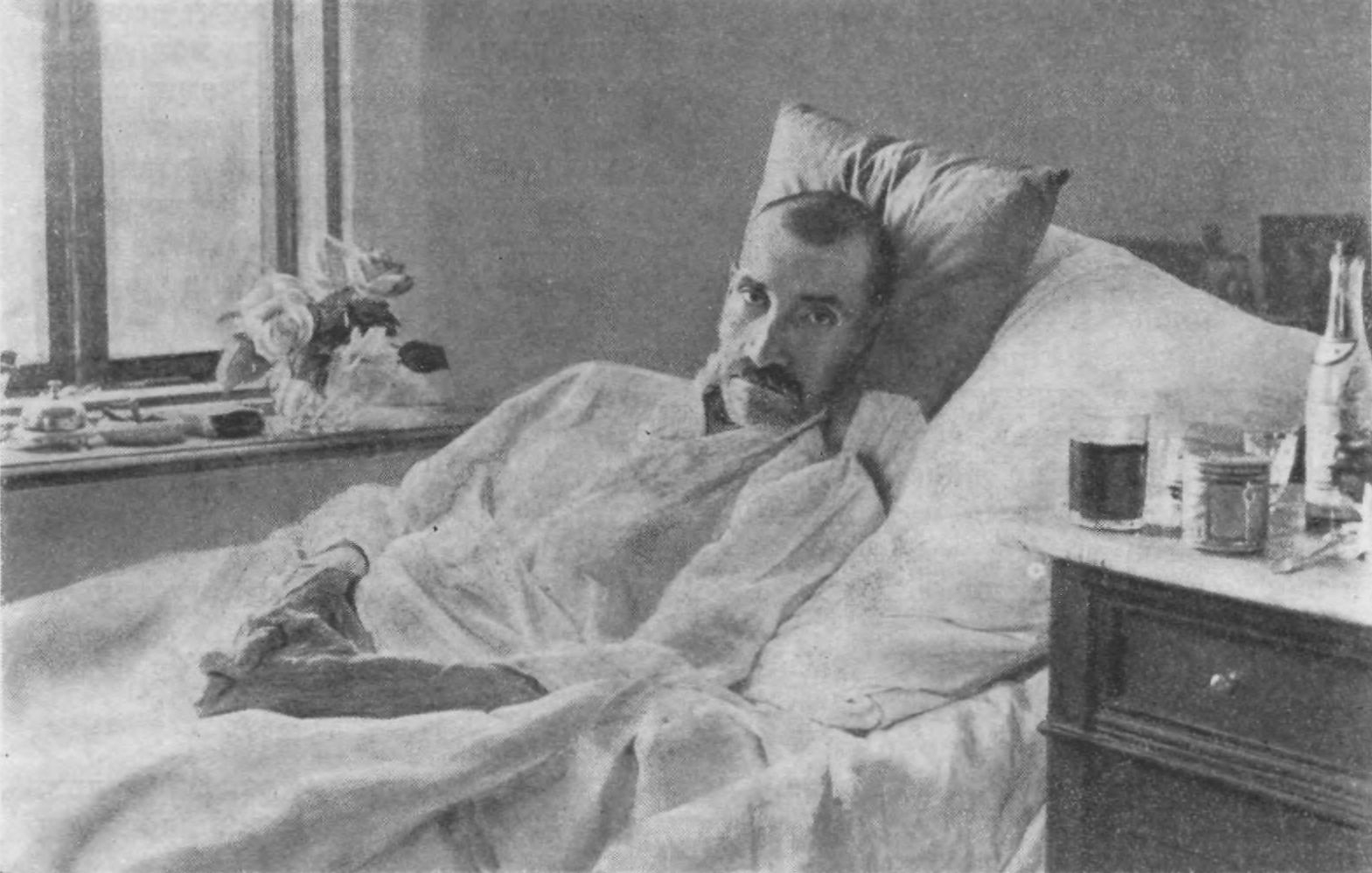

А. Грин 1Книги избранных произведений А.С. Грина выходят почти ежегодно. Состав их стереотипен: либо это одни романы и повести, либо «Бегущая по волнам», «Алые паруса» и пятнадцать-семнадцать рассказов, всегда почти одних и тех же. За тридцать с лишним лет, прошедших со дня смерти писателя, опубликовано в Советском Союзе около двух десятков его книг, в тринадцать из них включены рассказы, и повсюду, с небольшими изменениями, перепечатывается один и тот же комплект, не превышающий, в общей сложности, двадцать шесть названий и лишь в последние годы возросший до сорока. Между тем при жизни Грина опубликовано около четырехсот произведений писателя. Не все в этом наследии равноценно. Были годы (1915—1917), когда материальная нужда заставляла этого неустроенного, житейски неприспособленного человека публиковать еженедельно в реакционнейшем бульварном филиале «Биржевых ведомостей» — журнальчике «20-й век» — дешевые поденки, порою и шовинистического толка. Но в эти же годы напечатано несколько хрестоматийных новелл, которые переходят из однотомника в однотомник («Сто верст по реке», «Искатель приключений», «Капитан Дюк», «Возвращенный ад», «Вокруг света», «Борьба со смертью»), и еще много десятков великолепных, доныне неоцененных критикой рассказов, вполне достойных занять место рядом с перечисленными и с теми, что были написаны позже. Опубликованные библиографии произведений Грина чрезвычайно неполны и содержат множество неточностей1. Пока остается в рукописи библиографический труд, составленный энтузиастом-книжником, поклонником творчества А. Грина, А.М. Гурвичем и непрерывно пополняемый разысканиями В. Сандлера и автора этих строк (хранится в Гос. библиотеке СССР им. В.И. Ленина). На 1 февраля 1965 г. в нем насчитывается уже 360 названий только рассказов Грина. Эта цифра наглядно показывает, как много несобранного и незаслуженно забытого в творчестве этого своеобразного мастера «поэзии воображения». «Незаслуженно забытого»... Но так ли это? Многие литературоведы держатся иного мнения. Если судить по месту, которое отвела А. Грину литературная наука, он прошел по истории литературы «стороной, как проходит косой дождь». В трехтомной «Истории русской советской литературы» он удостоен лишь мимолетного, снисходительного упоминания. Там сказано, что «гуманистический романтизм» А. Грина «находил себе место в советской литературе и до сих пор привлекает к себе читателя»2. Правда, в дальнейшем оказывается, что на двух крупных представителей романтического направления советской литературы — К. Паустовского и Э. Багрицкого — Грин оказал огромное влияние и ему уделено значительное внимание в статьях об этих писателях, но этим лишь подтверждена «косвенность» творчества Грина в литературном процессе. Влиял на писателей? Да, он был непревзойденным мастером сюжета, очень своеобразным стилистом, в какой-то мере пролагателем новых путей психологической прозы. Но от аналогии с судьбой, скажем, Велимира Хлебникова в русской поэзии нас удерживает необыкновенная популярность Грина у читателя, которого он, в самом деле, «до сих пор привлекает к себе». Хлебников были остался поэтом для поэтов, Грин был и остается писателем для читателей. Именно об этом живом интересе читателей, особенно молодых, к творчеству Грина писали А. Фадеев и Ю. Либединский в издательство «Советская литература» 8 марта 1933 г.: «Обращаемся в издательство с предложением издать избранные произведения покойного Александра Степановича Грина. Несомненно, что А.С. Грин являлся одним из оригинальнейших писателей в русской литературе, многие книги его, отличающиеся совершенством формы и столь редким у нас авантюрным сюжетом, любимы молодежью»3. С тех пор прошло более тридцати лет. Немалый срок для проверки временем. И что же? Сегодня имя Грина во много раз более популярно, чем тридцать лет назад. То и дело выходят его книги, ставятся фильмы, готовятся собрания сочинений. «Комсомольская правда» свою ежемесячную тематическую страницу, посвященную романтике, назвала «Алый парус». Клубы молодежи под этим же названием существуют уже во многих городах СССР. В чем же сила, обаяние и значительность его творчества? Значительность творчества этого художника слова крайне важно понять, ибо чаще всего именно она подвергалась сомнению. «Гражданин рыцарь интересного» — так в шутку расшифровал псевдоним Грина Л Борисов, автор биографической повести о нем («Волшебник из Гель-Гью»). И многие, слишком многие ценители его произведений приняли эту характеристику всерьез. А все было сложней и глубже. 2Двадцатидвух лет, не оправдав упований отца, таки не научившись «жить, как все», нескладный, слабогрудый и тощий юноша идет добровольцем на военную службу. Позади — босячество, скитания по матросским ночлежкам Одессы и Севастополя, Баку и Астрахани, по медвежьим углам средней России, Урала. В этой жизни много было нужды, невзгод, лишений, очень мало человечности, доброты. Жестокие условия борьбы за существование в среде босяков еще обострены разобщенностью, моральной изоляцией друг от друга и полной бесперспективностью, бессмысленностью полуживотного существования. Об этом хорошо известно из написанной Грином много лет спустя «Автобиографической повести». Всем этим жизнь отвечала юноше на неукротимые поиски героического, на мечту о прекрасном гармоническом мире, полном подвигов и приключений. Эта мечта жила в нем с детства. Четырех лет ребенок неожиданно сложил из букв первое слово — и слово это было «море». К девяти он уже зачитывался книгами Купера, Эдгара По, Жюля Верна. В десять — бродил по вятским лесам, обуреваемый предвкушением неведомого, жаждой «искать и неожиданно находить». В шестнадцать, увидев берега Крыма и южные города, он мысленно населил их героями своих будущих фантазий, а четыре года спустя уже делился этими фантазиями с уральцем-лесорубом, неутолимым любителем сказок. Банальное «несоответствие мечты и действительности» в биографии юноши выросло в антагонизм, в невозможность найти себе место в жизни, определиться. Вот почему отец Александра Гриневского, в прошлом революционер, участник польского восстания 1863 г., а в то время — скромный вятский чиновник, так надеялся на военную службу. Она призвана была «выправить» характер сына. А.С. Грин. Рисунок И.И. Бродского (карандаш) в альбоме Н.Г. Шебуева. 1918 г. Надпись рукой Грина, сделанная для владельца альбома: «Здесь виден тот же гость, чувствующий себя хорошо и признательно. В доме „людей живых“, 4-го октября 1918 г. А.С. Грин». Центральный архив литературы и искусства, Москва «Военная служба вместо ожидаемого равновесия вызвала в Александре Степановиче чувство возмущения. Он бунтовал против насилий солдатчины. Из девяти месяцев солдатчины он почти три с половиной просидел в карцере. Александр Степанович хорошо стрелял, и фельдфебель часто говорил ему: „Стрелок ты, Гриневский, хороший, а солдат — плевый“. Вскоре Александр Степанович сблизился с вольноопределяющимся Николаем Павловичем Студенцовым, социалистом-революционером (эсером), прочел "Солдатскую памятку“ Толстого и другие революционные книги. И был потрясен новым, другим, доселе невиданным и доселе неподозреваемым миром борьбы с насилием, открывшимся перед ним. Ему самому, уже крепко и крепко битому жизнью, была особенно понятна ненависть к существующему режиму. Он с радостью согласился на предложение Студенцова разбросать пачку прокламаций во дворе казармы. И сделал это. Вскоре Александр Степанович стал партийным»4. Для него это было желанным способом слить мечту с действительностью, способом активной борьбы за прекрасный гармонический мир, борьбы, в которой ему — Гриневскому — обеспечено место в ряду сражающихся. Так начался эсеровский период в биографии Гриневского. Начался в 1902 г. в продолжался (с перерывами на пребывание в тюрьмах и ссылке) около четырех лет. Отдавшись революционному делу беззаветно, он бежал из батальона, перешел на нелегальное положение и вел пропагандистскую работу в Саратове, Тамбове, Екатеринославе. Затем через Киев и Одессу его переправили в Севастополь, где он выступал среди моряков и солдат крепостной артиллерии. Там 11 ноября 1903 г. он был арестован и два года спустя, весной революционного 1905 года, приговорен военным судом к бессрочной ссылке в отдаленнейшие края Сибири. По октябрьской амнистии его освободили. Подпольный комитет направил его в Петербург, но там уже в начале января 1906 г. Гриневского снова арестовали и без суда отправили на четыре года в ссылку. Однако оттуда он сразу же совершил побег. Вскоре с паспортом умершего в вятской больнице А.А. Мальгинова, добытым для Гриневского отцом, бухгалтером этой больницы, он приезжает в Москву. И здесь, по поручению эсеровского руководства, Гриневский пишет свое первое литературное произведение — рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», о солдате-карателе, получившем поощрение от начальства. Судьба этого литературного дебюта сложилась трагично. Предполагалось, издав рассказ отдельной брошюрой, распространить его среди солдат-карателей московского гарнизона. Но в день, когда брошюра была напечатана, типографию посетили жандармы. Весь тираж рассказа конфисковали и сожгли. Автор до самой смерти считал свое первое произведение погибшим, и только полвека спустя в делах московского жандармского управления нашли «вещественное доказательство», приложенное к рапорту о налете на типографию, — один экземпляр маленькой книжечки5. Первый рассказ А. Грина во многом несовершенен. Повествование развертывается вяло, основное событие отнесено в конец наивным и характерным для начинающего литератора приемом «воспоминаний», язык солдат представляет в сущности не народный язык, а нечто горбуновско-посадовское. Но самое главное, что, несмотря на несомненное сходство рассказа с написанными в это же время горьковскими «Солдатами»6, его отличает от них атмосфера полной безысходности всего происходящего. И не только в представлении солдат-карателей, но и в представлении крестьян и, что важнее всего, — в представлении самого автора... Рядовой Александр Гриневский, для которого даже солдатчина, царская солдатчина, по мысли его отца и его собственной, представлялась выходом из мрака голодной безысходности и бесприютности, услышал первое революционное слово из уст эсера. Но эсеры — партия, прославившаяся именно в эти годы своей теоретической беспринципностью, заведомо группирующая вокруг себя «всякие неопределенные, неопределившиеся и даже неопределимые элементы»7, — не внесли в его голову никакой ясности относительно политического положения в стране. Зато писателю А.С. Грину, зоркому и тонкому психологу-наблюдателю, прошедшему суровую школу жизни в гуще народа, к 1906 г. многое уже стало ясно относительно самой партии эсеров. И ей он вынес беспощадный приговор первой же своей книгой «Шапка-невидимка»8, написанной как раз в 1906—1907 гг. 3Об этой книге Грина почти не писала критика. А между тем в русской литературе нет более яркого и правдивого изображения эсеровщины, чем рассказы из «Шапки-невидимки»: «Марат», «Подземное» («Ночь»), «В Италию», «Гость», «Карантин» и примыкающие к ним произведения 1908—1913 гг.: «Третий этаж», «Маленький комитет», «Телеграфист из Медянского бора», «Маленький заговор», «Ксения Турпанова», «Приключения Гинча», «Рассказ о страшной судьбе», «Трагедия плоскогорья Суан», «Зимняя сказка», «История Таурена», «Дьявол Оранжевых Вод», «Мертвые за живых». Свидетельства писателя, наблюдавшего эсеровщину той эпохи изнутри, глазами участника движения, могут служить яркой иллюстрацией ленинских оценок эсеровской партии в этот период. Без анализа этого этапа литературного пути Грина невозможно понять эволюцию антимещанской темы, одной из центральных для него, и место в творчестве писателя таких рассказов, как публикуемый ниже «Маятник души». Сочувствуя и симпатизируя рядовым революционерам, способным и на подвиг, и на высокий гуманизм, и на повседневную трудную работу и борьбу («Марат», «Подземное», «Маленький комитет»), Грин в то же время беспощадно выставляет напоказ политическую аморфность, невнятицу, противоречивость позиции и, в конечном счете, бессмысленность террористической деятельности партии эсеров 900-х гг. В среде эсеров нет ни единомыслия, ни ясности. Комитет поручает молоденькой девушке, фанатически верящей (не убежденной, а именно верящей) в святость доктрины террора, убить местного крупного чиновника фон Бухеля. Но Геник, один из руководителей комитета, удаляет девушку из города, и покушение срывается. «А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон Бухеля, не имеет настоящего представления о... жизни»9, — объясняет он. «Организация» показана здесь как сборище позеров и краснобаев. Геник, понявший это, решает покончить с собой («Маленький заговор»). Список рассказов А.С. Грина (составлен писателем). Автограф, лист 1. Середина 1920-х годов. Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Москва Список рассказов А.С. Грина (составлен писателем). Автограф, лист 2. Середина 1920-х годов. Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Москва Список рассказов А.С. Грина (составлен писателем). Автограф, лист 2 об. Середина 1920-х годов. Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Москва Эсер Петунников, участник только что совершенного «экса», спасаясь от преследований, попадает в имение богатой скучающей помещицы Варламовой, где все идет своим тоскливо-мещанским чередом, ничто не изменилось и, должно быть, не изменится от этих не нужных, бессмысленных экспроприаций («Телеграфист из Медянского бора»). В двух рассказах о ссылке — «Ксения Турпанова» и «Зимняя сказка», отражающих идейный и организационный распад партии эсеров в годы реакции («Ну, что там? Какая еще революция? Живы — и славу богу»)10, показаны усталые, выбитые из колеи люди, постепенно забывающие то, что вело их по жизни. «Под идеалами он (Турпанов, — Вл. Р.) подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными»11 («Ксения Турпанова»). В то же время русскому обывателю — мещанину и мелкобуржуазному интеллигенту — именно эсеровская партия со своими «эксами» и покушениями представлялась наиболее революционной, поэтому в нее и устремлялись «неопределенные, неопределившиеся и даже неопределимые элементы» (в том числе и сам, вышедший из люмпенов, Гриневский). И когда приходил час испытаний, эти люди, которых их партия не вооружила крепкими и ясными убеждениями, либо шли на смерть в полном душевном смятении, либо отступали. Эти два исхода изобразил Грин в наиболее сильных и трагичных рассказах «эсеровского» цикла — «Третий этаж» и «Карантин». Трое повстанцев умирают, отстреливаясь, на третьем этаже дома, окруженного солдатам. Они вовсе не герои, а просто обыватели, увлеченные революционным вихрем. «Мистер» «в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько за что: за централизованную или федеративную республику»12 (в прошлом он — идеолог партии, автор множества публицистических статей). «Сурок» вспоминает о своей норе, домике за городом, где у него жена и дочь. Третий, «Барон», охваченный животным страхом, плачет, «взвизгивая, как брошенный щенок»13. И каждый из них, прежде чем умереть с криком «За свободу!», трижды внутренне отрекается и от свободы и от революции, снедаемый мучительным ужасом смерти. Таков «Третий этаж», — рассказ, написанный в 1907 г. А вот «Карантин» — повествование об отступнике. Человеку поручен «акт». Просидев положенное время в «карантине» (в полной конспиративной изоляции, чтобы затруднить жандармам обнаружить после покушения связи террориста), он отказывается от партийного поручения. В подтексте — бессмыслица самого поручения и — это важнее всего — полный отрыв эсеров от народа, их политическая изоляция, «карантин» в широком смысле слова. Карантин перед покушением герой рассказа (его зовут Сергеем) проводит в захолустном городишке, в семье рабочего-железнодорожника. Однако с этой семьей у него нет никаких точек соприкосновения. Глядя на молодую дочку квартирохозяина, Сергей только сокрушается, что там, «откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движении, недалеких и сильных, как земля»14, но говорить ему с нею не о чем. Эсеровская программа, мутная и противоречивая, не помогала функционерам партии найти общий язык с народом. В голове у Сергея лениво движутся мысли, «враждебные зеленой тысячеглазой жизни, напиравшей со всех сторон. Серые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толклись, неуклюжие и заспанные. Обрывки их, складываясь в слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие жалкие калеки»15. 4Не следует игнорировать то, что гриновские рассказы об эсерах в те годы (1908—1913) в известной мере развенчивали во мнении широкого читателя не только эсеровскую партию, но и революционное движение вообще. В какой-то степени это отражало и душевную драму самого писателя. Грин жестоко осудил партию, которой он отдал четыре года жизни. Но и эсеровщина оставила свой тяжелый след. Надежда войти в жизнь, в борьбу, осмысленную и целеустремленную, оказалась тщетной. Эсеровская среда несла на себе печать мещанской ограниченности, с которой Грин сталкивался еще в родной Вятке, а идеалы эсеров оказались оторванными от народной жизни, их «мечта» тоже не соединялась с действительностью. Зерна сомнений и разочарований упали на подготовленную почву, и настроения мизантропии, эгоцентризма, взращенные еще босяческими скитаниями, запечатлелись на страницах первых гриновских рассказов. Революция, на которую писатель смотрел тоже в какой-то мере сквозь призму эсеровских теорий и воззрений, потерпела поражение. Дышать в России становилось все трудней... «Карантин» — рассказ в значительной степени автобиографический.. Грин начал литературный путь с израненной душой, написав на первых порах на своем знамени лозунг воинствующего человеконенавистничества, отщепенства, эгоцентрической замкнутости. «Революция — какое могучее слово. Конечно, он взялся за нее не потому, чтобы верил в спасительность республиканского строя. Нет! Люди везде скоты. Но в ней так много жизни, движения, подъема»16. Так охарактеризован самый молодой из героев рассказа «Третий этаж», «костлявый, длинный юноша с голубыми глазами»17, напоминающий своим обликом... автора. «Люди везде скоты»! Да, это сказано в годы реакции (рассказ написан в 1907 г.). Да, нельзя, конечно, отождествлять автора и героя. Но нельзя не заметить и того, с какой болью и негодованием, с каким презрением клеймит писатель в своем современнике (и в самом себе) мелкотравчатость и бесхребетность. Куда же уйти от обывательского благополучия Варламовых и обывательского же позерства и мелочности эсеровских краснобаев? Где он — путь к счастью? «Дуня, Валерьян, — стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня, — мелькало и путалось в голове неровными пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого, сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью. — Жить! — сказал он негромко, прислушиваясь. — Хорошо...»18 Так думает Сергей, герой рассказа «Карантин». Этими словами заканчивается рассказ и вся первая книга Грина — «Шапка-невидимка». Аккорд как будто оптимистичен: Жить! — Хорошо... Но жизнь представляется герою (и автору) «неясной». И говорит он эти слова «негромко, прислушиваясь». К чему? К какому внутреннему решению? Это решение намечено уже в первой книге Грина. Тяжкий опыт житейских неудач подсказывал Александру Гриневскому пока лишь один выход — подальше ста людей. Красотка Дуня и эсер Валерьян равно чужды гриновскому герою, недаром они стоят здесь в одном ряду. Неистребимое жизнелюбие вело пока лишь в одно чистое убежище — в природу. Герой «Карантина» лучше всего чувствовал себя в саду, в лесу, в поле. Вот он лежит под деревом «в позе смертельно раненного человека... Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную рыхлую землю»19. Неизжитый идейный груз эсеровщины с ее теорией героя и толпы позволял видеть в обществе пока лишь одну, как казалось, реальную силу — исключительную личность. Только людям недюжинным, только выдающимся натурам доступно вырваться из болота обывательщины. Но у этой медали страшная оборотная сторона. Уйти от людей безнаказанно не дано никому. В человеческом общежитии каждый связан с другими сетью социальных и этических обязательств. Уйти можно только порвав эту сеть, поставив себя вне общества, став отщепенцем. Таким отщепенцем, трусом и ренегатом, в сущности, выглядит в глазах товарищей Сергей, герой «Карантина», уклоняясь от «акта». Подняться над этим не в силах и он сам. Он в глубине души признает свой поступок аморальным, эгоистическим. Однако до воинствующего аморализма ему еще далеко. Зато этот рубеж уже уверенно перешагнул герой написанного вскоре после выхода в свет «Шапки-невидимки» первого «гриновского» — так считал сам автор — рассказа («Остров Рено») военный моряк Тарт. Он дезертировал со своего корабля на необитаемый остров, бежал от людей в природу и пулями защищал свою свободу от обязательств перед родиной, обществом, товарищами. При этом он громко провозглашал декларацию отщепенства: «Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов подобных тебе? Каждый за себя, братец»20. Тяжкую ношу аморализма, отщепенства нес Грин еще не один год. Конечно, эгоцентризм писателя — результат воздействия множества социальных и личных факторов. Но немаловажным среди них был след его пребывания в среде эсеров, моральная плата за сотрудничество с партией революционного авантюризма. 5Когда путь к счастью в представлении художника столь неопределенен, столь неприложим к окружающей действительности, творчество его приобретает черты поэзии воображения, черты романтизма. Героям Грина понадобилось создать свой мир — мир осуществимой мечты, необъятных возможностей и ослабленных общественных связей. «И Горький и Грин прошли через босячество, — писал Паустовский, — но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же — фантастом»21. Паустовский не пытался социально объяснить, почему это произошло, его, видимо, удовлетворяло психологическое объяснение — просто таково различие натур и талантов. Но, как уже было сказано, Горький почти сразу же связал себя с движением масс, е рабочим классом и его партией, писателю стал ясен реальный путь к счастью, и он реалистически изображал его в своем творчестве. Для Грина это было исключено, ибо он не видел реальных путей и не видел возможности объединить окружающих людей для достижения счастья: «Каждый за себя, братец». Но каждый должен стремиться к счастью, и для каждого, для одиночки, для субъекта годилось то, что предлагал Грин: уйти от мещанской обыденщины — в необычное, или в природу, или, наконец, в себя. И если не удается уйти реально, как это делают герои «Далекого пути» или «Тихих будней», на помощь приходит фантастика. «Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными», — говорит Друд в «Блистающем мире». Герой рассказа «Путь» (1915) живет в обыкновенном маленьком городке, но видит одновременно две жизни: «...для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую холмистую степь с далекими на горизонте голубыми горами»22. И он уходит искать этот второй мир — «страну, лежащую за горами», страну мечты. А.С. Грин Фотография, сделанная в петербургском доме предварительного заключения 3 августа 1910 г. Архив Октябрьской революции, Москва Герой другого рассказа («Система мнемоники Атлея», 1911) исчезает из реальной жизни. Исчезает во время пикника, на глазах у друзей, в момент, когда поет песенку о том, что уходит «от грустных улыбок // Для полного торжества //. Над теми, кто дешево сожалеет // И трусливо царит»23. Исчезает на десять лет и вдруг возвращается, прожив «неизвестную» жизнь. Он не может ее вспомнить. Атлей, от чьего имени ведется рассказ, возвращает герою память примитивным мнемоническим приемом. Примитивным до полного неправдоподобия (этим автор как бы подчеркивает свое пренебрежение к реалистическим мотивировкам). И человек — его зовут Пленэр (plain air— вольный воздух?) — вспоминает, но лишь хорошее из прожитых десяти лет, хотя сам он постарел и осунулся за эти годы настолько, что, впервые взглянув на себя в зеркало, — это было в поезде — «обернулся, ища глазами другого пассажира», хотя был один вкупе. Впрочем, такие, как Пленэр, редки: «избранных, способных воскресить радость пройденного пути, и щедро, как миллионер, забыть долги жизни»24, совсем немного. Этот рассказ очень характерен для литературной позиции Грина. Он сам и есть этот щедрый миллионер, забывший долги жизни и стремящийся поделиться лишь радостями, чтобы вдохновить человека в его стремлении к счастью. Характерен этот рассказ и для новой, романтической поэтики Грина, для топкого, но удивительно крепкого сцепления необычайной «загадочной истории» с жизненными впечатлениями, из которых она возникла, и с жизненной проблемой, ради решения которой она сочинена. («Загадочные истории» — так называется сборник, в который Грин включил этот рассказ.) Рассказ написан сентенциозной прозой, где почти каждая фраза, выполняя прямую повествовательную задачу, еще и афористична и несет в себе философско-психологический подтекст. (Это тоже характерно для всех лучших романтических произведении Грина.) Наиболее ярко это дано в песне, с которой исчезает Пленэр:

Итак, «жизнь, ненужная для себя самой» — мещанская, обывательская рутина. О ней в другом, в эти же годы написанном рассказе говорится подробней: «Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин»26 («Далекий путь», 1913). Таковы жизненные условия, лежащие в основе рассказа. Они же и во всей его атмосфере, в реальной обстановке, покинутой Пленэром. Новость о возвращении соседа из десятилетней отлучки застает Атлея в саду за своеобразным занятием: прививкой растениям «некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску»27. Это необходимо, чтобы как-то скрасить серое прозябание, в котором «грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью»28. Побудить вздыхать о прекрасном — вот то немногое, на что пока делает ставку автор. Это и есть жизненная задача, ради которой сочинена история. Рассказ остро сюжетен, новеллистичен в лучшем смысле этого слова. Характерно, что автора совершенно не интересуют самые приключения Пленэра в годы его отсутствия. «Пленэр рассказал мне свою забытую и воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем, любил, был любим, испытал много оригинальных приключений, впечатлений»29, — повествует с некоторым разочаровавшем Атлей (он-то, в отличие от автора, интересуется приключениями!). Вот так — «ничего особенного»! Потому что для автора главное не в самой истории, а в том, чтобы выразить, воплотить мысль с такой эмоциональной и образной отчетливостью, какая нужна для побуждения всех атлеев-читателей вздыхать о прекрасном и устремляться к нему. Несомненно, все это близко блоковскому романтизму. Это явления родственные. У Грина та же, что у Блока, подчиненность стороны повествовательной стороне идейной. То же стремление «к емкости, к многозначности поэтического образа, к максимальному расширению его смысла»30. Та же символичность реалий, которые, не переставая быть реалиями, зовут читателя к широкому обобщению (таковы, например, «толстые сапоги поденщиков» из песни Пленэра). Можно провести и более конкретную параллель, скажем, между «Системой мнемоники Атлея» и «Соловьиным садом» Блока. В знаменитом маленьком шедевре Блока предельная обобщенность столь же причудливо переплетена с реалиями, взятыми из живой действительности31.