|

|

Пик счастья (читая давнюю фотографию)«...жить обыкновенной, простой, но по существу, глубоко человечной жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом». А.С. Грин Когда пристально разглядываешь «семейный» снимок, волей-неволей вторгаешься в личное. Одно дело, если на старой карточке незнакомые тебе лица: сидят на скамейке мужчина и женщина, в старомодной одежде — может, начало века, а то и конец девятнадцатого; подробности проскальзывают мимо сознания, они тебе чужды, да и ты им — тоже. Но когда знаешь, что на фотографии — один из немногих, разгадчик наших неясных помыслов писатель Грин, заснятый рядом с женой во дворе квартиры на Галерейной улице в Феодосии, тогда незначительная подробность, и та имеет значение, а интерес к личному уже не праздное любопытство, но отражение общего интереса к тайнам гриновской прозы, к ее ободряющему жесту среди любой безысходности...

Снимок сделан 20 августа 1927 года; через три дня Грину исполнится сорок семь. Где-то около этих дней он скажет: «Если есть сейчас подлинно счастливый человек, то это я самый и есть». В 1927 году все сошлось как нельзя лучше. Весной, в годовщину свадьбы, Грин пишет жене письмо (хотя она здесь, рядом) с таким вот признанием: «...Шесть лет твоего терпения, понимания и заботы показали мне, как надо любить. Ты мне дала столько радости, смеха, нежности и даже поводов иначе относиться к жизни, чем было у меня раньше, что я стою, как в волнах и цветах, и над головой птичья стая».

Удачно складываются и дела творческие. Сразу три издательства — «Мысль», «ЗИФ» и «Московское товарищество писателей» — предлагают договориться о выпуске собрания сочинений. Автору довелось увидеть сигнальный экземпляр неосуществленного издания романа «Бегущая по волнам» и получить (с издательства «Прибой») неустойку, что тоже неплохо: сколько раз эти частные нэповские издатели его ущемляли! А.С. Грин с женой Н.Н. Грин. Фото 1927года Выходят сборники рассказов «Брак Августа Эсборна», «По закону», повесть «Вокруг центральных озер», в «Альманахе приключений» — рассказ «Фанданго». На письменном столе — начало рукописи романа «Обвеваемый холм», окончательно названного «Джесси и Моргиана». В замысле — новый роман «Фергюс Фергюсон» (будущая «Дорога никуда»). Поездки в Москву, Ленинград, Кисловодск, Ялту... Даже знаменитое крымское землетрясение их почти не коснулось: во время первых толчков, июльских, Грины были в Кисловодске. Но это — так, для общего счета удачных совпадений. Неудачи в виде отказов и лукавства издательств явятся позже, в том числе и тягостное судебное дело с Вольфсоном, издателем 15-томного собрания сочинений Грина... Да, 1927 год — пик счастья, его вершина.

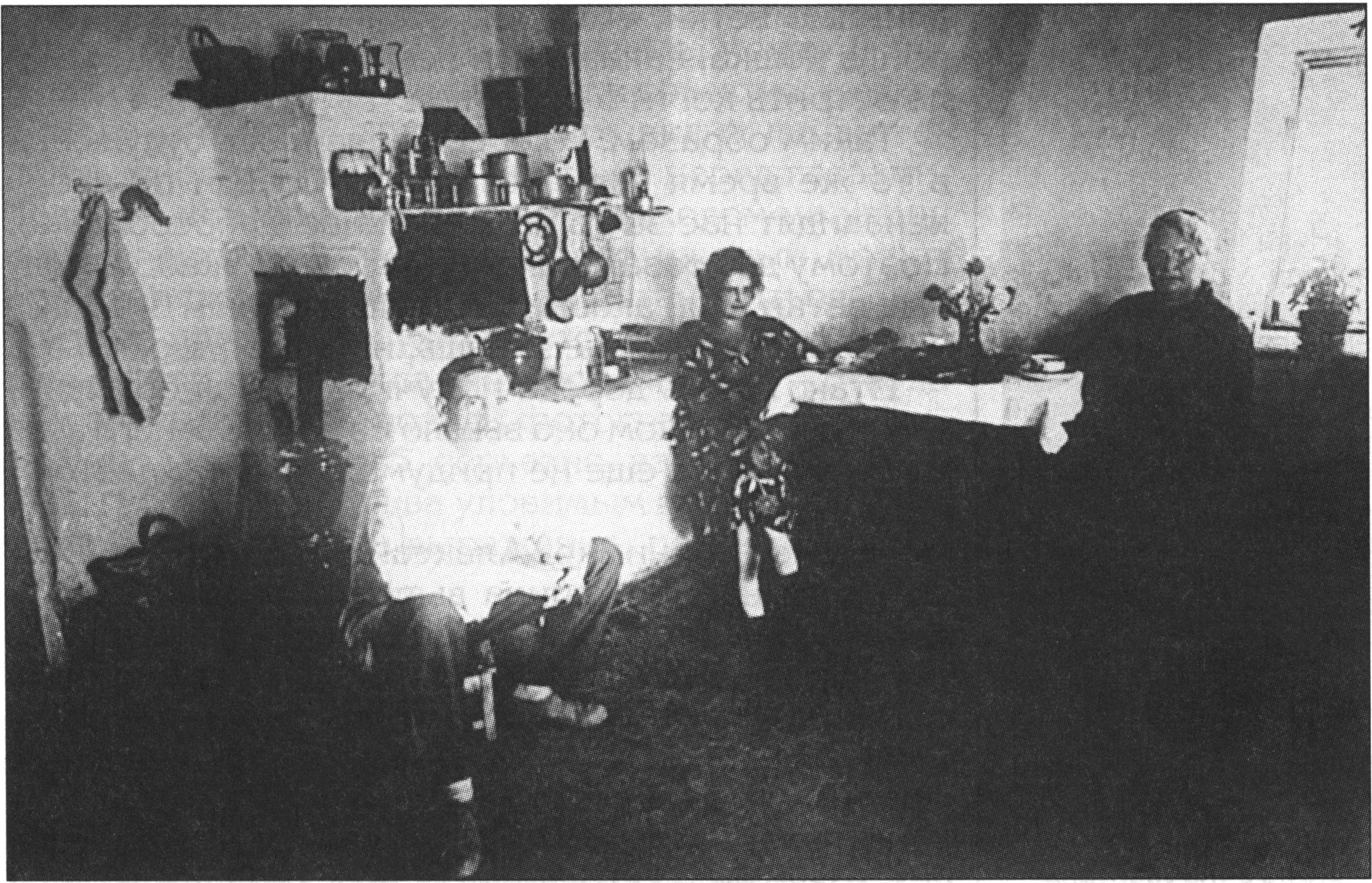

Тут-то и является к ним на квартиру корреспондент московского журнала «30 дней» с запиской от своего редактора. Надобно в коротком, на полстраницы, очерке рассказать о себе. Анкета журнала называлась «Как живут и работают писатели». Очерк с названием «Один день» был тут же написан — о работе над новым романом и прогулках по окрестностям Феодосии. Корреспондент сфотографировал Грина в его кабинете, затем всех троих — Грина с женой и тещей — в их кухне-столовой. Может быть, после знакомства с десятью строчками гриновского очерка корреспонденту пришла идея сделать еще кадр. Он просит Грина с женой приготовиться и присесть во дворе на скамью, как бы перед прогулкой. Отсюда — трости в руках и некоторая нарочитость композиции. Сегодня в похожем случае примчалась бы машина телестудии, и засняли бы их в движении, сбоку и со спины, и крупным планом на фоне Карадага, морского порта, генуэзских башен, прибоя — да что там, другой век.

Фотографии, две из трех, появились в ноябрьском номере журнала («30 дней», 1927 года), а эта, «Перед прогулкой», так и осталась; позднее была передана музею А.М. Горького в Москве, где хранится и по сей день. Пробую читать старую фотографию, как страницу жизни, слева направо. Что за мысли разбудит? О чем напомнит? Каким новым знанием озадачит?

«...Я стою, как в волнах и цветах, и над головой птичья стая». Нина Николаевна Грин, молодая женщина (здесь ей 33 года), с обручальным кольцом на правой руке. Кольцо блеснуло в самом начале, весной 1921 года; после регистрации брака они, вместо венчанья, обошли кругом церковь Благовещенья в Петрограде, совершив такой вот придуманный для себя шутливый обряд.

Овал лица чисто русский, выражение серьезно, она в длинном и легком белом платье, чуть полновата, невысокого роста, держится свободно, голова покрыта глубоко сидящей шляпкой с большими полями. На запястье левой руки видны часики — подарок мужа. Через неполных пять лет жизни золотая эта вещица пойдет в уплату за маленький саманный домик в Старом Крыму, последнее пристанище смертельно больного писателя. Как-то странно подумать, глядя на снимок, что вот — от обручального кольца на правой руке женщины до золотых часиков, обращенных в Домик, на левой, — уместилась по времени вся их совместная жизнь. «...Стою, как в волнах и цветах, и над головой птичья стая».

Вот она, единственный свидетель, старая фотография. Ее, черно-белую и немую, не сразу поймешь, — о чем рассказывает. В малом еще разобрать можно, в главном — выдвигай предположенья. Вижу скамейку, которую Грины «поставили около кухонной двери». Раньше, читая, думал: какая она? Вкопали две чурки, перекрыли доской. Оказалось, скамейка садовая, с чугунным литьем ножек, именно поставлена. Наконец, позволено стало взглянуть на молодую акацию, ту самую... И хотя она схожа с сегодняшними, растущими в «Якорном дворике» музея, но был у нее сюжет! Послушаем Грина:

«...молодая акация с ободранным в разных местах до древесины стволом. Моя жена выходила это чахлое деревце. Оно стало густым и пустило длинные ветки, его язвы стали затягиваться корой, а кошка, наказанная несколько раз, перестала острить когти о его ствол. Таким образом, у дерева появилось будущее, и в то же время завелись враги. Соседи по двору ненавидят нас за то, что мы живем обособленно. Поэтому два раза я находил утром свежеобломанные ветки этой акации: их обламывали и бросали. «Смотри, ты меня не знаешь, но я враг твой». Итак, жизнь дерева получила смысл больший, чем тот, при каком оно вышло из земли. У него есть сюжет, но я еще не придумал сюжета, поэтому неспокоен». Супруги Грины и А.О. Миронова в кухне своей квартиры на Галерейной улице. Фото 1927года Главное в снимке. Александр Степанович сидит, нога на ногу, спина выпрямлена, правая ладонь на колене, левая сжимает набалдашник трости, — поза несколько напряжена; пожалуй, Грин сдерживает нетерпенье. Он вряд ли доволен: фотографируют во дворе, где уже завелись враги, и не только у дерева. «Приехала питерская голь и не желает общаться — трави ее. — И травили. Всячески мешали Саше работать...», — так, по словам Нины Николаевны, воспринял их двор. Собственно, здесь проявилось то же, что в Каперне с Лонгреном, та же извечная несовместимость людей с разным отношением к миру: он поступал иначе, чем поступали они — «внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. И еще: «Сам он тоже не посещал никого; таким образом, меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений».

1924 год, НЭП шел на убыль. Но еще коптил небо его побочный продукт, клейменный поэтами «жадный хам, продешевивший дух на радости комфорта и мещанства». «Игрушки», которые мастерил Грин, были, конечно, «жадному хаму» того периода неинтересны.

Еще попутный вопрос. Почему Грин не делал попыток опубликоваться в Крыму? Все рядом! Впрочем, на снимке этого не увидишь, как скамейку или акацию. Попробуем рассудить, куда глядит Александр Степанович Грин, пока столичный фотограф, укрепив на треноге солидную, по всей вероятности, дорогую камеру с выдвижным мехом и фотопластинками в деревянных кассетах, строит кадр на матовом стекле камеры, накрывшись, может быть, пиджаком? Конечно, Грин глядит в объектив; а еще — в лица читателей журнала; еще видит лица столичных коллег. Но ведь двор тоже перед глазами, большой коммунальный двор с выходом на улицу правее кухонной двери, так что каждый может пройти рядом, а то и нахально остановиться — небось, не прогонишь: ухмыляется враг, тайный или явный, или просто глазеют любопытные — откуда нам знать, кто там, позади фотографа? Нина Николаевна Грин Лицо Грина строго, серьезно, взгляд пристальный, губы сжаты с едва уловимым презрительным оттенком — сложное выражение, почти закрытое для расшифровки. Шляпа канотье... Манишка... Галстук... Простой темный костюм без наглажки — походный. На ногах — серые парусиновые туфли, тоже, судя по фотографии, больше походные. Такую обувь чистили зубным порошком с пигментом. Не эти ли самые туфли, уже сношенные, годы спустя отдала Нина Николаевна запаленному с дороги босоногому пареньку Сереже Наровчатову, о чем он поведал миру, будучи уже известным писателем и редактором? Недолго носил, не по ноге оказались, и старые, но никакая другая обувь, дорогая, удобная, тоже ведь не спасла от болезни ног: на одном из юбилеев он читал стихи сидя, не в силах выпрямиться. А парусиновые туфли вспомнились. И Дези, и Домик, и Алые Паруса.

Грин ушел из жизни на пороге тридцатых годов. Как бы встретил его кораблик волнение следующей эпохи? Не стоит, наверно, выстраивать за него еще одно будущее. Спасибо старенькой фотографии, она помогла вернуть прошлое, его настоящее, в котором он был счастлив. «...Стою, как в волнах и цветах, и над головой птичья стая».

|

|

Главная Новости Обратная связь Ссылки

© 2026 Александр Грин.

|