|

|

Свет мой тихий«... Спасибо тебе за твои дорогие письма, свет мой тихий. В субботу я поеду домой, при всяком положении — я больше не могу быть вдали от тебя». А.С. Грин — жене. Сентябрь, 1929 года. «У нас есть любовь — главное, что мы оба хотели от жизни. Остальное можно потерпеть или не иметь». Н.Н. Грин — мужу. Сентябрь 1929 года. Совсем другой воздух, чем тот, которым дышат слова признаний, вынесенных в эпиграф, хлынул однажды в мою комнату с приходом гостей. За окном вечер. Слабые, сквозь легкую дымку, звезды. Кипарисы покачиваются, закрывая одну звезду и обнажая другую, через стекло слышно: шумят уже по-осеннему. Двое в расцвете возраста, люди не посторонние для меня, сидят напротив и объясняют по очереди, почему их семейная жизнь складывается так нестерпимо. Дуэль была подчеркнуто честной. Без прямых выпадов, и голос не повышался, но, боже мой, среди губительных взаимопроникновений — где было приютиться бедному чувству! Возбуждаясь, они переставали быть справедливы друг к другу и уже сами не замечали этого.

Пытаюсь предположить, что их любовь как раз и прячется здесь, в напряженности духовного поединка, где нет равнодушия, и одному из них жизненно важно услышать, как и что скажет другой. Когда говорил он, она слушала, вся, подобравшись и подстерегая неосторожное слово, как если бы кошка охотилась на воробьев: за каждой его оплошностью следовал словесный прыжок. Когда говорила она, он глядел в сторону, и только что не дрожала кожа лица — так он был внутренне собран, и тоже не пропускал ни одного ее промаха. «Э, — подумал я, — да вам, ребята, пора уже разводиться».

Говорили о чем угодно: квартира, профессия, деньги, цены, обязанности, права. Только любви не было в этом перечне. Не было — и все тут. Мало сказать — главного, не было того единственного, что одно только заслуживало разбора и обсуждения. Не пьющие и не курящие, оба университетски образованные, они, казалось, понятия не имели о том, что жертвовать собой ради близкого, кого любишь, бывает счастьем; что к списку законов, отредактированных рассудком для житейского пользования, семейная жизнь прибавляет свои, неписаные, но непреложные.

Казалось, какой-то естественный эгоизм и чрезмерное самолюбие, от ущемленности, что ли? — державно правили судьбой этих двоих. Что было противопоставить их доводам? Поскольку я как раз перечитывал нашего любимого Грина, то мог бы сослаться на отношения Ассоль и Грэя, Друда и Тави, Гарвея и Дэзи... Но это все романтизированные судьбы, каких не бывает в жизни, нашей, во всяком случае, — возразят мне и будут, пожалуй, правы. Нина Николаевна Грин. Фото 1920-х годов Тогда давайте поговорим о жизни, которая существовала на самом деле. О непридуманном чувстве двоих, — правда, людей не совсем обычных, зато в обстоятельствах куда более омрачающих душу, временами просто отчаянных в своей житейской неразрешимости. Или сегодня это не вымышленное существование уже начисто лишено смысла? Для них, моих близких, и для дальних, кого не знаю? А рассказ-то пойдет об Александре Степановиче Грине и жене его Нине Николаевне Грин. Под рукой у меня пачка писем. Точнее сказать, копий (подлинники лежат в музее ЦГАЛИ), но это сейчас не важно. Для начала приведу некоторые общие данные, как если бы с любви снимали не копию, но анкету. Занятие не из приятных.

О море — потом, а факты — вот они, налицо. А.С. Грин женат был вторично, с первой женой развелся. Н.Н. Грин тоже была замужем, это ее второй брак. Далее. Александр Степанович пил. Одно время даже лечился от алкоголизма. И курил зверски, особенно во время работы над рукописью.

Нина Николаевна была плохой экономкой. Не умела сводить концы с концами, тратила больше, чем позволяли средства. Занимала деньги до следующего писательского гонорара, да не у кого-нибудь, а у подпольных ростовщиков, появившихся в Феодосии в годы нэпа. Проценты приходилось платить немалые. До восьмисот рублей в год пропадали бесследно. Третьей в семье была мать Нины Николаевны, хлопотавшая по хозяйству. Теперь некоторые пояснения. Свою первую жену Веру Павловну Грин не бросал. Разошлись они по ее настоянию, и она вскорости вышла замуж. Не вынесла гриновской тогдашней богемы, его отлучек, залезаний в долги. А сочинить («ты ж писатель!») какой-нибудь «прибыльный» бытовой роман Грин отказывался. Вера Павловна оставалась дружна с Ниной Николаевной всю жизнь, они переписывались, в тяжелые для Гринов месяцы она, живя в Москве, помогала, когда могла, продуктовой посылкой. Вот проясняющее признание из письма Веры Павловны (25 апреля 1932 года):

«...Передайте при случае А.С., милая Нина Николаевна, что мне очень жаль, что я ему написала однажды глупое и злое письмо в досаде на одну из его книг. Мне очень неприятно об этом вспоминать. Ведь, в сущности, я ничего не думала всерьез того, о чем тогда писала... А в том, что я была «не его тип» — разве можно обвинять! Мы были оба молоды, когда сходились, а кто знает сам себя в молодости? Я же видела от А.С. много нежности, что и осталось теперь в воспоминании, когда все плохое отошло так далеко, что забылось. Много у него было поэтизации наших отношений, что я с благодарностью вспоминаю, а также, что нигде худо обо мне он не говорил». Нина Николаевна первый раз вышла замуж почти девчонкой, муж погиб где-то под огнем гражданской войны. Нельзя сказать, чтобы она сразу полюбила странного человека и не менее необычного писателя, сделавшего ей предложение в 1922 году, в тяжелое время всеобщей разрухи и неустройства. Вот ее впечатление от первой встречи с Александром Степановичем еще в конце 1917 года, в редакции газеты «Петроградское эхо». Феодосийский железнодорожный вокзал. Фото 1919 года «Он мне показался похожим на католического пастора — длинный, худой, в узком, черном с поднятым воротником пальто, в высокой, черной меховой шапке, с очень бледным, тоже узким лицом и узким, как мне тогда показалось, извилистым носом. ...Глаза имели чистое, серьезное и твердое выражение, а когда задумывался, становились, как мягкий коричневый бархат. И никогда ничего хитрого или двусмысленного во взгляде». Связать свои судьбы? Жизнь за жизнь, никак не меньше и не иначе. После замужества Нина Николаевна повела борьбу с обстоятельствами. Она затеяла переезд из Петрограда в Феодосию, ссылаясь на свое нездоровье, заболевание легких (даже вступила с врачом в маленький заговор), но с единственной целью оторвать мужа от богемной компании. Грин тут же согласился на переезд. «Дело шло о здоровье любимого человека! Может быть, о самой жизни!» Уезжали довольно-таки бестолково, с потерями. Отрывались не только от богемы, но и от литературных связей, о чем не думалось, от редакций, источников существования... Феодосия. Фото 1930-х годов Любовь никак не безоблачна, живи хоть в солнечной Феодосии. Набегали размолвки. Причины? Это неинтересно. Их довольно бывает в любой семье. Интересно то, как эти ссоры выглядели и как погашались. Вот одна их них. Жена в слезах; муж, выходя из дома, оставляет записку. Посмотрим, что в ней. Текст непростой с размышлениями. «Нина, золотая моя, среди всяких волнений есть какой-то центр, подобный солнечному сплетению, — если в него попасть, — все вдруг делается парализовано. Как бы я хотел знать такой секрет. Когда сожжешь письмо, например, оставшийся пепел поднимается и начинает летать с важным видом: «Я, мол, тут главный», — и никак не может осесть; а дело-то не в нем, а в словах, которые сгорели. Мое и твое расстройство сегодня — это вот такой пепел. Не будем дуть на него». И подпись: «Виноватый». Феодосия. Городской сад. Фото 1930-х годов Слезы тут же просохли, Нина Николаевна начинает во всем обвинять себя и бежит на набережную искать своего «Виноватого». «...Когда я душевно отхожу от тебя, — признавалась Нина Николаевна в одном из поздних писем, — то это мне, может быть, страшнее, чем тебе, так как я знаю, что такой любви, какая у нас, когда нам хорошо — другой раз не может быть в жизни». Да, ссоры ее страшили, и она умела их избегать. Грин не выносил никаких перестановок в его рабочей комнате, и тем более на столе, где писал. Уборка становилась проблемой. Наработавшись, Грин уходил к морю, а жена тем временем спешила проветрить прокуренный кабинет. Вымыв полы, она снова разбрасывала (!) по полу собранные было окурки, чтобы все выглядело так же, как до уборки. Грин возвращался и продолжал работать. Феодосия. Фото 1930-х годов Всякий, кому придет в голову просмотреть вчерашние объявления, скажем, в «Курьере» (сегодня их почти нет — давать адрес побаиваются), отметит один и тот же повторяющийся мотив: «Я, такая-то, с моими достоинствами, познакомлюсь с мужчиной такого-то роста, — только чтобы обязательно без вредных привычек...» Бедный Александр Степанович, попади он в другие руки! «Я своего алкоголика выгнала», — слышу голос на улице, и улица одобряет. Другой голос звучит еще жестче: «Я его посажу. Оформлю и посажу». Вот оно, милосердие-то. «Так ведь то Грин! — слышу в ответ на историю с окурками. — А мой? Натопчет, нашвыряет, и трогать не смей? Да я ему...» Соглашаюсь, ее муж — он, наверно, не Грин; так и она тоже, сразу заметно, не то, что подруга Грина...

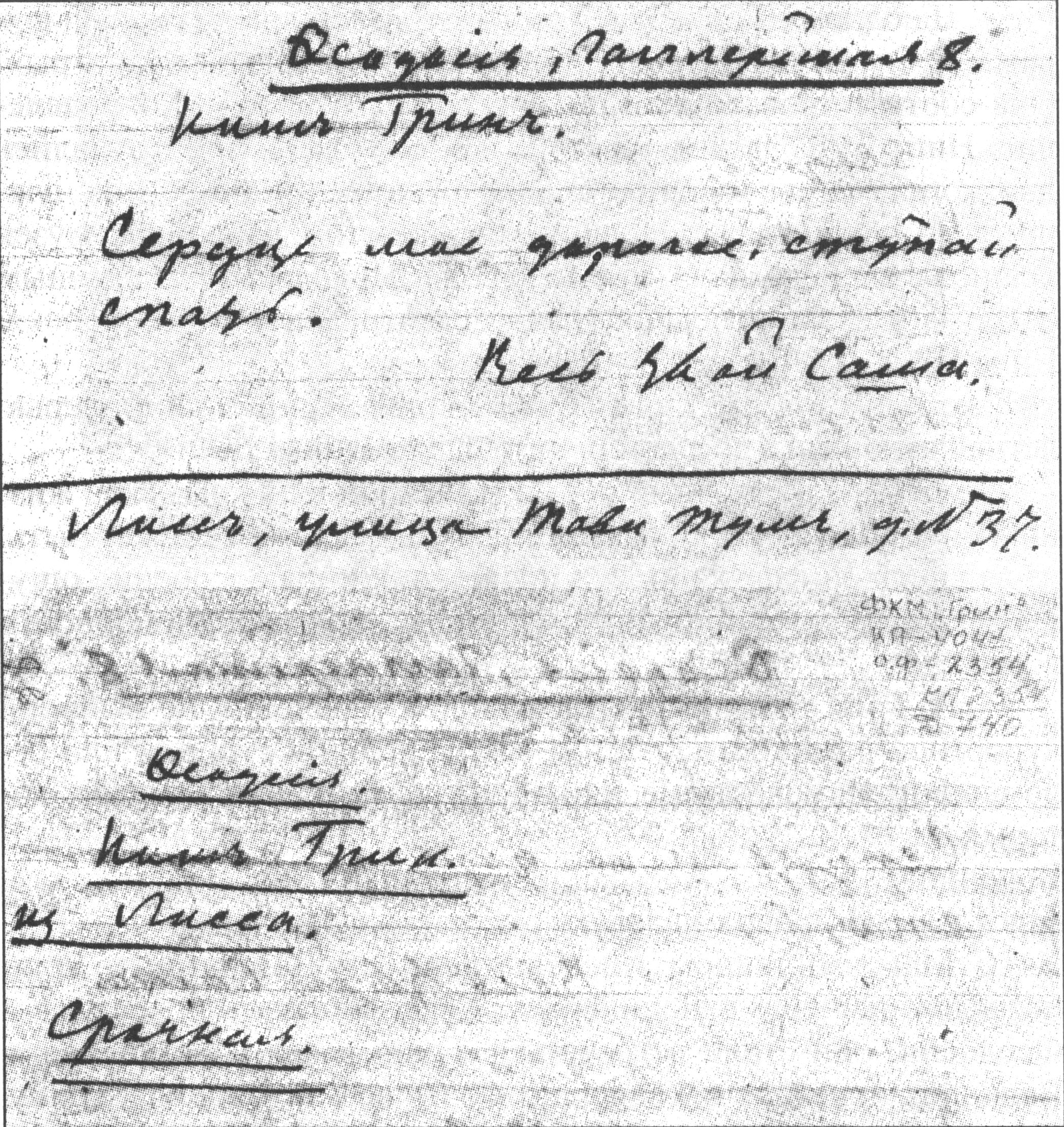

Тот в своем творческом экстазе надымит и намусорит, иначе он не привык — Нина Николаевна понимала. Понимала она, среди прочего, еще и другое. За ощущение радости от его книг, которое передается многим людям сегодня и останется другим поколениям, она терпит известные неудобства, в то время как он, в сущности, платит жизнью. И дело тут далеко не только во вреде от папирос... Грин мрачнел. Неведомая болезнь давала о себе знать приступом боли. Однажды он сказал жене что-то резкое, уже в Старом Крыму, в присутствии домохозяйки. Тогда Нина Николаевна присела на садовую скамью и молча раскрыла книгу, — все это медленно, без демонстративного жеста, и готовая произойти вспышка тут же угасла. «Денег нет, болезнь неизвестна, терзает, вещи распроданы за гроши и впереди — не знаем — что». (Из письма Н.Н. к Вере Павловне). Мера любви обнаруживает себя в несчастье. Грин медленно угасал. Но не менее грозно, чем болезнь, над семьей нависло безденежье. Столичные издатели, еще старой нэпманской выучки, с оплатой не торопились. Перепиской с ними мало чего добьешься — выходило, что надо ехать, выбивать свои кровные. И Грин отправляется в дорогу. Один — иначе не получалось. Даты: конец сентября — начало декабря 1929 года. Шуточная записка А.С. Грина к жене: «Сердце мое дорогое, ступай спать. Весь твой Саша. Лисс, улица Тави Тум, д. № 37». Феодосия, 1920-е годы. Фонды ФЛММГ Перебираю письма за эти дни. В них любовь радирует о себе открытым текстом — больно читать. Выпишу несколько отрывков, как они есть, опустив только шутливо нежные прозвища, его и ее. Словечки эти для нашего уха все одно не звучат. Они отошли вместе с теми, кто их придумывал и произносил. 21 сентября, день расставания. На вокзале Грин вручает жене «Памятку» с просьбами. Среди многих — такие: «Пиши каждый день». «Будь осторожна с погодой и одеждой». «Бойся примусов». «Тяжелое не переносить, не переставлять». «При затруднении с деньгами, с долгами — немедленно телеграфировать». «Думать обо мне спокойно; не тревожиться, если один день не будет письма». «Сам уезжаю, сердце оставляю...»

Она: «Вот и первый день нашей разлуки подходит к концу. Сейчас 6 час и где ты едешь — я приблизительно знаю. День без тебя пуст. Ведь кажется, что движешься для себя, а, когда ты уехал, вижу, что движусь для тебя, без тебя нет цели, желания что-нибудь делать». «Так грустно было лечь — не передашь, как тягостно, когда ты не перекрещен, не поцелован, не укрыт».

«...Живу тихо, как-то внутренне собранно в комок. Очень хочу письма от тебя. Тогда мне станет легче, так как буду получать уже каждый день. Позавчера только ты уехал, а минутами кажется, что прошли месяцы». Он: «...Живи, дорогая, береги себя и спокойно жди меня. Я не задержусь не только лишний день, но и лишний час... Целую тебя, милое серьезное личико...» «Позвонил в Федерацию, но за отсутствием бухгалтера, просили зайти завтра. Не знаю, есть ли, нет ли мне получения... Немного устал, но бодр и завтра начну все снова с утра».

«Пришлось ночевать (и буду) у Шенгели, которые с ангельской добротой приютили меня... Никакого тесного общения с кем бы то ни было, я иметь не буду, беречься буду, компании отрину». «...О, сердце мое дорогое! Я, кажется, не выдержу и во вторник пущусь домой; может, и раньше... Только ради тебя я здесь...» Примечательно, что письма эти совсем простые, ничего от литературы. Точно так же — бытом, заботами — общаются между собой люди самые обыкновенные, только бы посчастливилось им встретиться в перенаселенном мире, только бы узнать друг друга в череде мелькающих лиц. Она: «Береги себя, бойся автомобилей и не горюй, если что не будет выходить. Не умрем, вывернемся как-нибудь. Очень жду от тебя первого письма». «Голубчик мой ненаглядный, как подумаю, что едешь один, без крова в Москве, сердце разрывается за тебя.

Всех бы уничтожила, зачем нас так мучают. Милый ты мой любимый, крепкий друг, очень мне с тобой жить хорошо. Если бы не дрянь со стороны, как бы нам было светло! Пусть будет! Береги себя, ты один мой свет, радость и гордость». Пределом отчаяния, — а в последних выбранных мною строках письма слышится уже отголосок ропота на судьбу, — взрывом отчаяния прозвучат несколько слов, записанных Ниной Николаевной позднее, в дневнике о ходе болезни: «Перелить мою кровь? Радий?» Это уже после консилиума врачей и их смертного приговора больному: рак, далеко зашедший случай. Давным-давно в Старом Крыму была пущена в обращение одна байка, не забытая и поныне. Когда ни приедешь, обязательно кто-то из населения повторит ее для тебя в одном из бытующих вариантов. Сводится все к тому, что жена Грина бросила больного мужа, и он умирал в полном одиночестве... Странно. Есть домик-музей, где вам расскажут все, как было. Есть гриновский архив, есть письма, а неправда не отмирает. Ее живучесть в среде людей известного толка можно объяснить неразвитостью нравственного начала, когда прямо-таки томит жажда принизить как-нибудь высоту, до которой самому не дорасти и не докарабкаться. Невозможно, конечно, застраховаться от клеветы. Источником чаще всего бывает зависть.

|

|

Главная Новости Обратная связь Ссылки

© 2026 Александр Грин.

|