|

|

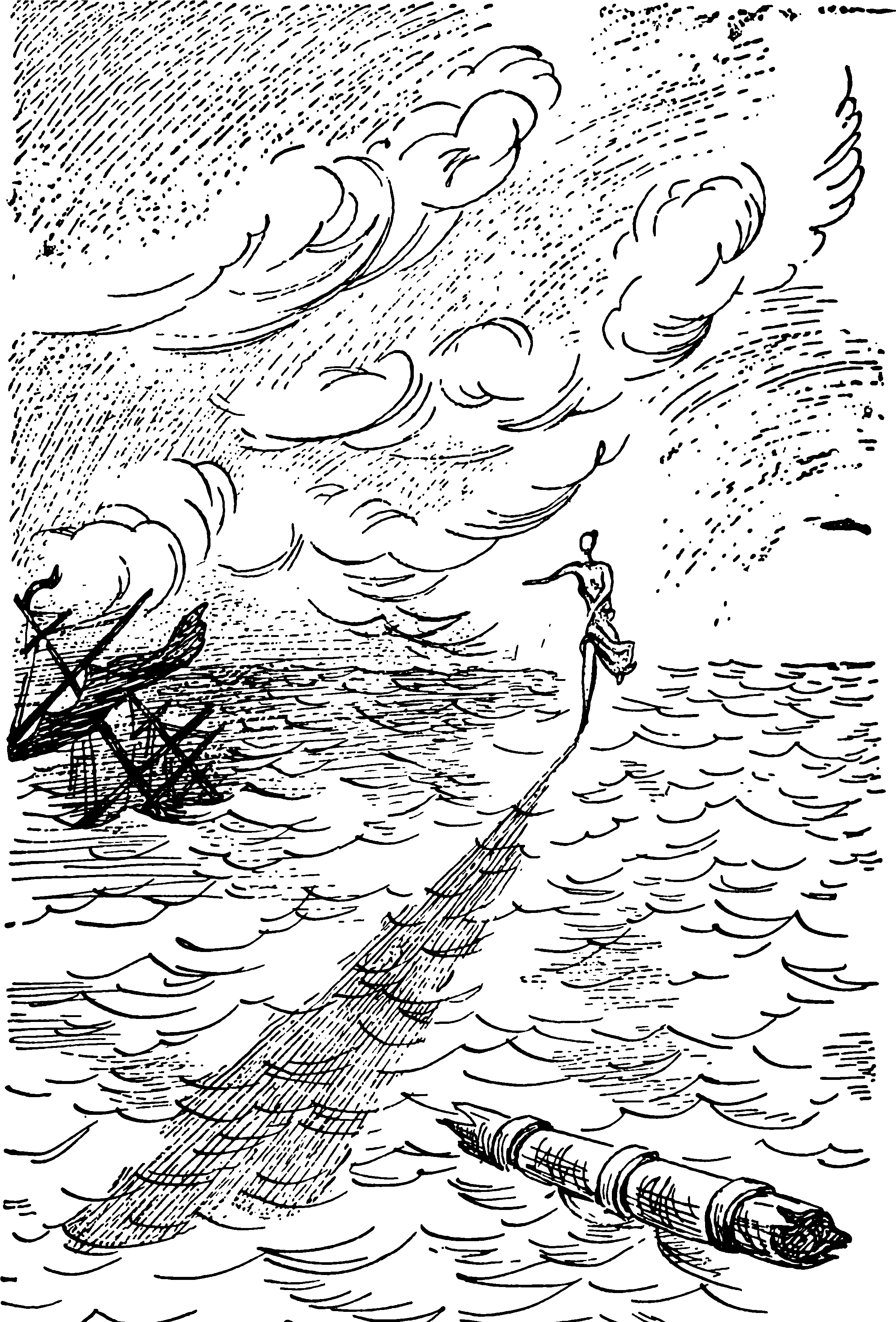

Глава седьмаяНикогда, ни при каких условиях, я не оставлю, не покину моей родной земли, которую люблю верно и сильно. В том случае, когда мне будет невтерпеж плохо и трудно, я побываю в Зурбагане, уеду в Лисс, поброжу по улицам Гель-Гью. А.С. Грин Другу юности своей, капитану черноморского парохода Ивану Ивановичу Теплову Грин рассказал про глухонемую, о трех встречах с нею: о первой — праздничной, второй — будничной, третьей — сказочной. Грину страстно хотелось, чтобы Иван Иванович, выслушав, дал свое заключение по поводу всей этой истории. Теплов — высокий человек тридцати пяти лет, лицом похожий на Шаляпина (ему он приходился родственником по отцу) — внимательно выслушал приятеля, набил трубку, пустил дым, спросил: — Пил много? — Когда, Иван Иванович? — В третий раз, в наводнение. — Рюмку перед обедом, Иван Иванович, верь совести! — Тогда ничего не понимаю. Но ты-то чего беспокоишься! Ведь, если не ошибаюсь, ты не сомневаешься в чудесах, ты считаешь, что они возможны. Только, по-моему, тут какие-то чепушистые глупости. — Факты — штука упрямая, Иван Иванович. Глупости или умности, как тебе угодно, но все было так, как я сказал. А теперь слушай дальше. И рассказал про Катюшу, показал визитную карточку с адресом глухонемой. — Работать мешает мне эта история, — сказал Грин. — Я, понимаешь ли, охотно поверю в чудеса и самое невозможное, но мне надо знать, что все это и есть невозможное. Или с хлебом и рыбой было чудо, или у Петра были спрятаны где-нибудь за скалою целые ящики и мешки с рыбой и пеклеванником! — Какой Петр? Какие рыбы? Я, братец, на соображение туговат. Если не изменяет мне память, так хлебом и рыбой кормил публику Христос, а не Петр, а? — Важно в данном случае то, кто именно раздавал провизию, Иван Иванович! А раздавать должен был Петр. Теперь понимаешь? — В общем, по сочинителю и приключение, — устало вымолвил Иван Иванович. — На тебя это похоже. С тобою и не то бывало! — А ты без ремарок, дорогуша! — Не при мне писано, Александр Степаныч, давай-ка еще по маленькой, лучше будет. В десять вечера Грин предложил приятелю вместе сходить на Миллионную в гости к Катюше. — Поздно, — сказал Иван Иванович. — Если хочешь — пойдем завтра часов в шесть. Самое удобное время. — А не обманешь? — обрадовался Грин. — Вот удружишь, господи! Придем, сядем, скажем... — И опять чудеса начнутся, — молвил Иван Иванович, с опаской поглядывая на Грина: выдумывает, болен, шутки шутит... Всю ночь Грин спал беспокойно. Начинались интересные сны — четкие и ясные настолько, что капли дождя, падавшие в сновидении на его ладонь, переливались радугой и, разбиваясь, разноцветными червячками переползали с пальца на палец. Во сне было жарко и душно от запаха левкоев, гелиотропа, резеды и душистого горошка. Грин просыпался и снова уходил в сказочное, феерическое забытье. Он перебирал чьи-то длинные, тонкие волосы, и они, подобно пламени, обжигали его руки, он кричал, просыпался и снова засыпал — и снова смотрел на диковинные вещи, бродил среди красивых, нарядных женщин, целовал липкие, горькие уста и, просыпаясь, еще ощущал бегающий в губах своих огонь. Под утро приснилось ему, что он умер и что он сам, живой, стоит подле своего мертвого тела и плачет. Во сне играла музыка, печально стонала труба и охотничьи рога заливисто пели в холодных зимних рощах. Сны утомили его, он встал под утро разбитым, усталым, невыспавшимся. Иван Иванович сказал ему: — Нигде мне не снилось столько всякой всячины, как у тебя, Александр Степанович. И сам ты волшебный человек, и постель у тебя волшебная, ей-богу! Всю ночь гонялся за золотыми рыбками. Они летают, а я по ним из мелкокалиберной! — Золотые рыбки? — весело переспросил Грин. — Спросим-ка Веру Павловну, не снилась ли ей маринованная корюшка или бычки в томате! — Черт тебя знает, Александр Степанович, что ты за человек! Истории с тобою всякие, ни с чем несообразные. Спускаюсь на дно морское, а там Шаляпин поет и русалки его слушают. Хвостами помахивают, понимаешь ли, а на плечах у них котята сидят. Кстати, Александр Степанович, сегодня в оперном Народном доме «Фауст» с участием Федора Ивановича. Направимся, а? Надо бы поговорить с земляком. — А на Миллионную? — На Миллионную пойдем к пяти. Посидим часок, а оттуда в Народный дом. Успеем. — А билеты? На Шаляпина у нас, дорогой друг, сутками стоят за билетами, а ты хочешь в один час! — Да я к нему самому! Скажу ему: поздравляю вас, Федор Иванович, с головокружительной карьерой и прошу припомнить те времена, когда и вы чай вприглядку пили. Сейчас-то, поди, по десять кусков в стакан опускает. Повезло человеку! Обедали дома, гостю и хозяину подали горох с ветчиной, вареное мясо с тушеной капустой, пирог с брусничным вареньем. И гость и хозяин любили простые русские кушанья, ели много и долго, не забывая наливать друг другу. Грин мечтал о предстоящем посещении квартиры семь в доме № 12 по Миллионной улице; при одной мысли о том, что он поднимется по лестнице и будет впущен в квартиру, где, возможно, разрешатся все загадки, ему становилось и хорошо и жутко. С подобными чувствами и ощущениями ожидал он в детстве начала представления в передвижном цирке. — Все же жизнь есть благо, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Побольше смелости, воображения и пренебрежения к мелочам. В пять вышли из дому, пешком дошли до Миллионной. На углу Мраморного переулка Грин, вдруг помрачнев, остановился: — Слушай меня, Иван Иванович, что я скажу. Только сейчас меня осенило предчувствие, и я боюсь, что мы приближаемся к новой загадке. — В чем дело, Александр Степанович? — Прежде всего, обрати внимание на то, что из подъезда того дома, который нам нужен, выносят вещи. Не раньше и не позже, а именно сегодня, когда иду я. Во-вторых, я только сейчас вспомнил, что в квартире седьмой живет член Государственной думы Чупров. И вдруг в этой же квартире Катюша! Жрица любви! — Двойник глухонемой, — мягко, с участием произнес Иван Иванович. — А вещи, действительно, выносят. Чудесная обстановка. Смотри-ка, какой шкаф! Какие кресла! Диваны! Мать честная, мне бы такую обстановку! Зажил бы я, господи ты боже мой! Приятели остановились у ворот дома № 12. Весь тротуар от подъезда и до мостовой был загроможден вещами из обихода богатого буржуа. Здесь стояли столы и кресла красного дерева, резные буфеты, письменные столы, шифоньерки, инкрустированные перламутром и хрусталем, книжные шкафы и диваны, крытые атласом и муаром. Четверо здоровенных молодцов нагружали мебелью ломовые телеги. Вынесли картины, трюмо, стенные зеркала, одну картину прислонили к стене дома, и Грин, издали взглянув на нее, весело и громко рассмеялся. — Душка Клевер! Наше вам! — воскликнул он. — Смотри, Иван Иванович, закат в зимнем лесу кисти Клевера! Скажи мне, какие картины висят в твоей квартире, и я скажу, кто ты таков. Однако кто же выезжает? Эй, дядя, из какой квартиры вещи носишь? — Из седьмого носим. Грин попросил извинения у приятеля и скрылся в подъезде. Бегом он влетел на площадку второго этажа и вошел в настежь раскрытые двери квартиры семь. Он узнал знакомую ему переднюю, но в ней было пусто. Он прошел в комнату направо. Здесь лежали связанные книги, журналы, стояли накрытые газетами обеденные и чайные сервизы. Грин обошел все комнаты, заглянул в кухню. Всюду было пусто, пыльно, но в комнатах еще веяло запахом жилья; на синих с позолоченным багетом обоях темнели квадратные, круглые и шестиугольные следы висевших здесь картин и фотографий, на подоконнике маленькой комнаты стоял телефонный аппарат. В углу валялись пустые коробки из-под папирос, флаконы и баночки, ленты и разноцветные тряпки. Никем не замечаемый и не тревожимый, Грин присел на корточки над этой кучей трухи и мусора, — ему казалось, что здесь он найдет нечто для него драгоценное, и он не ошибся: на дне коробки от печенья, среди орденских ленточек и котильонных значков он отыскал маленькую фотографическую карточку. Ему вдруг стало и холодно и жарко. — Милая! Хорошая! Здравствуй, — прошептал Грин, вглядываясь в черты глухонемой. Она смотрела прямо в глаза ему и улыбалась. Озираясь по сторонам, подобно вору, Грин достал из кармана пиджака бумажник и вложил в него находку. — Никому не скажу, никому не покажу, не бойся, — говорил он, поглаживая кожу бумажника. — Здесь тепло, и ты не озябнешь, Бегущая по волнам... Бегущая по волнам... Так назвав глухонемую, он пожал плечами и еще раз повторил с несвойственной ему теплотой и нежностью: — Ты не озябнешь, Бегущая по волнам! Где-то в далеком море корабль терпел крушение, битым мрамором опустились над морем облака, на зеленых волнах качались обломки мачт, и с той стороны, где заходит солнце, бежала по морю полунагая женщина, и там, где она шла, оставалась розовая, кипящая дорожка. — Ты мне скажешь, что делать дальше, — сказал Грин, не отрываясь от привидевшейся ему панорамы моря. В комнату заглянул молодец в переднике и спросил, что делать с переносной печкой: оставлять здесь или забирать с собою? — Обязательно забирать! — приказал Грин. — Непременно! Барыне будет холодно, если ты оставишь печку. — Барыне-то все равно, — сказал молодец. — Она уже давно в теплых краях. — В каких? Где? Ты знаешь? — Да еще месяц назад я перевозил ее вещи на пристань, — ответил молодец. — Вот из этой комнаты. Я ее и на пароход провожал. Каютка же ей досталась — игрушечка! Дали бы на бутылку, барин. Третий час маюсь, пудов сто вынес, ей-богу! Грин дал молодцу рубль, получил множество «благодарю вас» и «спасибочко», побродил по квартире и вышел на улицу. Иван Иванович стоял на том же месте: — Ровно час жду тебя, Александр Степанович! Есть новые чудеса? — Есть. Теперь куда? — А теперь я тебя помотаю. То ты меня, а теперь я тебя. Извозчик! В Александровский парк к Народному дому — полтинник. Заплачу семьдесят, только вези нас как своих родных братьев и чтобы дым из трубы, понятно? В половине восьмого приятели подошли к кассе оперного Народного дома и над окошечком с матовым стеклом прочитали аншлаг: «Билеты все проданы». Зрители съезжались. Огромная гардеробная наполнялась нарядно одетыми дамами, штатскими, военными. На бронзовой цепочке колыхался над вешалками портрет Шаляпина в роли Мефистофеля. Бес кривил губы и озорно подмигивал каждому, кто только взглядывал на него. — Повезло черту, — сказал Иван Иванович. — Сегодня мы к нему нагрянем. Ты мне скажи, Александр Степанович, ходовой ты мужик или не ходовой? — Нет, я не ходовой, — ответил Грин. Ему было безразлично — достанут они билеты или не достанут. Но Иван Иванович оказался ходовым. Он куда-то сходил, у кого-то попросил и вскоре вернулся с двумя билетами в третий ряд кресел партера. — Как же ты добыл их? — спросил Грин. — Очень просто. Пришел к администратору и сказал, что друг моего детства Федор Иванович Шаляпин распорядился, чтобы мне дали два билета на сегодняшнее представление. Администратор вскочил, заюлил, усадил меня, забегал, а я гляжу на часы и говорю: «Поскорее! Через пятнадцать минут начало!» — Ты ходовой мужик, — сказал Грин. — Я этого не сумел бы. — Ты слушай. Получил я билеты, поблагодарил и заявляю: «Распорядитесь, чтобы в антракте меня и моего брата пропустили за кулисы, мы должны еще раз повидать Федора Ивановича». Администратор пишет. «А как фамилия?» Я ему: «Мамонтовы, Илья и Петр». Ведь есть такие? — Ты очень ходовой мужик, — сказал Грин, огорчаясь: он чувствовал, что с приятелем своим сегодня он завертится, а ему так хотелось одиночества, уюта, почему-то вспомнилось лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...» — Ты очень ходовой мужик, — повторил Грин. — Я не пойду с тобою за кулисы. Федор Иванович будет ждать Мамонтовых, а увидит нас с тобою. Рука у пего, по слухам, тяжелая. — У меня руки тоже не легкие, — сказал Иван Иванович. — Шагом марш в буфет. Перед выходом черта необходимо выпить. Я капитан, а потому ты меня должен слушаться. Раньше ты меня мотал по своим чудесам, теперь я тебя помотаю по моим чудесам. Будь здоров! Налейте шустовского коньяку, да не в эти рюмки, из таких валерьянку пьют! Твое здоровье! Еще, пожалуйста. За твои чудеса, Александр Степанович. А теперь за беса. Нет, изволь подчиниться. Не люблю паинек. Не похоже это на тебя, друг ты мой вятский. Ага, попался, Фауст Фаустович! — За Бегущую по волнам! — воскликнул Грин, наотмашь чокаясь с приятелем. — И еще! — За Бегущую по волнам! — второй раз сказал Грин, осушая бокал. В фойе и буфете оглушительно дребезжали звонки. Зрительный зал сморкался и откашливался. Скрипачи подняли смычки. Капельмейстер взмахнул черной палочкой вызывателя музыки, и вот началось грозное повествование о второй молодости Фауста. Но сегодня зрители собрались ради Шаляпина, и с того момента, как он появился в дыму и пламени, рассказ о Фаусте уступил место веселой истории о проделках Мефистофеля. Грин скучал, замышляя бегство. Зато Иван Иванович ликовал и подпрыгивал: — Земляк-то мой, земляк! Монету чеканит! Что ни слово, то золотой! В антракте мы к нему нагрянем! Он мне троюродным по отцу приходится. Гляди, какую мину состроил! А голосок! Бархат, крем, шоколадная подушечка! Студенты веселились в кабачке. Грин наказал себе: запомнить эту сцену и точно так же устроить все в той главе зашевелившегося в его воображении романа, который назван будет «Бегущая по волнам». Немцы, дураки, не догадались устроить иллюминацию. Иван Иванович объяснил, что в ту пору не знали о пиротехнике. Господи боже великий! Так ведь «Фауст» — сказка, а раз это так, то следовало бы пустить на площади фейерверк. Ведь вот шляется же среди горожан и студентов Сатана, а горожане и студенты ведут себя так, словно к ним бургомистр приехал. Кончилось первое действие. Грин решил покинуть приятеля, Сделать это было нетрудно: задние ряды партера и амфитеатр кинулись к оркестру, через головы музыкантов на сцену полетели цветы. Сатана доброжелательно раскланивался. Грин пробирался к выходу. Служитель при гардеробе был удивлен, когда ему протянули круглый жестяной номерок и попросили подать пальто и шляпу. — Что ж это вы, сударь, всерьез уходите? Да сегодня Шаляпин поет! Ведь этакого Мефистофеля вы век не услышите и не увидите! — Мой ангел со мною, — ответил Грин, и в голосе его человек ему совершенно чужой ощутил столько тепла и нежности, что улыбнулся невольно и почтительно оглядел с головы до ног. Был поздний холодный вечер. Тонким слоем лежал на земле снег. Питеряне в этот час ужинали, петербуржцы сидели в театрах, жители Санкт-Петербурга собирались на балы и рауты. Средняя прослойка Петербургской стороны табуном ходила по асфальту Железного зала в Народном доме императора Николая Второго. Второсортные клоуны угощали друг друга на эстраде пощечинами, плохонькие акробаты поднимали пыль в дырявом ковре, и местная Вяльцева — Оленька Коралли — пела, складывая губы сердечком: «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Грин любил эту бедную, недаровитую эстраду, этот скучный, однообразный дивертисмент за гривенник. Он зашел сюда на часок, отыскал свободный столик и велел подать знаменитое блюдо Народного дома — сосиски с тушеной капустой. На эстраде острили Жуков и Орлов, переодетые гимназисты неискусно заговаривали с напудренными Кларами и Вандами с Гулярной и Введенской улиц, лихой военный писарь в штиблетах и синих узких брюках навыпуск, с нафабренными усами в стрелку и в пенсне с простыми стеклами, надетом для интеллигентности, стоял неподалеку от Грина, хищно высматривая себе подругу. Грин нигде не ужинал с таким аппетитом, как здесь, в Народном доме. Съев одну порцию сосисок, он заказал вторую. Попросил пива. К нему подсаживались красотки, заговаривали с ним, но он всем отвечал, что у него уже есть дама, и красотки отходили, выпросив папиросу. Духовая музыка заиграла вальс «На сопках Маньчжурии», открылись танцы, захотелось покружиться и Грину. Он нашел под рост себе миловидную девицу в зеленом бархатном берете и, театрально раскланявшись, пригласил ее на вальс. — Душка! Спасибо! — сказала девица басом и закружилась, скаля зубы, счастливая и спокойная за сегодняшнюю ночь. — О, как прекрасно, как дивно и страстно танцую я, тра-ля-ля! — напевал Грин, счастливый и спокойный за свое будущее. В голове его слегка шумело, пальцы на вытянутой руке пожимала великан-девица, он глядел ей в глаза и напевал песенку, слова которой сами приходили к нему под музыку вальса:

Девица ахнула и крепче прижалась к Грину. — Господи, как хорошо! — всхлипнула она. — Еще бы! — нараспев, в тон вальса, сказал Грин и увлек свою даму в ту часть зала, где стояли столики и где подавали сосиски с капустой. Он на ходу посадил свою даму на стул и распорядился: — Подать госпоже отбивную котлету с горошком, бутылку лимонада и пять пирожных! Получите! Девица попросила написать ей на память те стихи, которые он только что напевал. Грин отыскал в бумажнике бледно-зеленую трешку и карандашом написал: «Я люблю вас, Мэри. Вспоминайте Грина». Положил кредитку на тарелку с хлебом, откланялся девице и вышел из Народного дома. — Почему, отчего это у меня сегодня такое хорошее настроение? — спросил он целующуюся под навесом киоска парочку. В темноте блеснул гимназический значок на фуражке и испуганные глаза шестнадцатилетней грешницы. — Ага! Попались! Вижу, вижу! Введенская гимназия, шестой класс, и гимназия мадам Болсуновой, пятый класс! Ну, отвечайте! Отправлю вас в кинематограф, а там вволю нацелуетесь! — Мы ничего не знаем, оставьте нас в покое, — обиженным голосом ответила грешница и бочком прошла меж Грином и кавалером своим, который наставительно и с упреком произнес: — Сами молодой были, а теперь другим мешаете. Довольно стыдно с вашей стороны! — Вот как! — Грин расхохотался. — Вы так, молодой человек? Я инспектор Министерства народного просвещения. Потрудитесь ответить мне, какой вы гимназии и почему гуляете без родителей после девяти часов вечера. Покажите мне разрешение преподавателя химии и физики на право печатания поцелуев на свежем воздухе! Только и видел он после этого и гимназиста и его подругу: взявшись за руки, они побежали, ломая кусты и оглядываясь на инспектора. Грин хохотал, упершись руками в бока. — Фауст продолжается в Александровском парке, — рассуждал он вслух, пугая прохожих. — В роли Мефистофеля солист Ее Императорского Величества Мечты и Сказки А.С. Грин. Цены сильно пониженные. Взрослые при детях бесплатно! О, это последнее восклицание! Неделю тому назад на цирковой афише прочел Грин объявление о большой обстановочной феерии; в конце текста было сказано: дети до десяти лет при взрослых бесплатно. Грин зашел в цирк и попросил свидания с директором. Его привели в кабинет синьора Чинизелли. Грин сказал ему: «Я видел вашу афишу, господин директор. Я прочел на ней, что дети при взрослых проходят бесплатно. Нехорошо! Неверно! Следует большими буквами написать: каждый ребенок до десяти лет имеет право бесплатно провести одного взрослого. Господин директор! Доставьте радость ребятишкам! От вас зависит сделать их на целый вечер гордыми и счастливыми. Цирк будет переполнен!» «Мои дела идут блестяще», — ответил Чинизелли. Грин помянул черта, сплюнул и вышел, хлопнув дверью. Сейчас, всходя на Троицкий мост, он вспомнил ответ директора и принялся вслух ругать его: — Неаполитанская глиста! Я немедленно иду к этому конюху, чтобы доказать ему его непроходимую тупость и глупость! Но предварительно... Предварительно он решил зайти в квартиру № 7. Наверное, она не заперта, и, следовательно, в нее легко проникнуть. В аптекарском магазине нужно купить свечу. Спички есть при себе. Присесть над кучей хлама и порыться, внимательно и не торопясь. Кто знает, что еще можно отыскать там... Хотя бы ленточки, хотя бы флаконы из-под духов, рассыпчатые звезды для котильона... Всеми этими вещами, конечно же, пользовалась глухонемая... Размышления Грина были прерваны странным зрелищем. Он даже протер глаза и часто-часто заморгал, думая, что перед ним наваждение, призрак: вот он есть, и вот я моргну — и его нет. Но этот призрак производит шум и останавливает вагоны трамвая. Огромный африканский слон с большими ушами важно спускался с моста. На нем сидел человек в белых штанах, зеленой куртке и красной чалме. За слоном шли верблюды, философически покачивая головами и припадая на передние ноги. На верблюдах сидели черномазые люди с хлыстами в руках. За верблюдами шествовал второй слон. И опять двугорбые верблюды, верблюды, — двенадцать верблюдов откланялись Грину, а за ними, рыча и упираясь, переваливаясь с боку на бок, бежал исполинский медведь. Толпа каких-то иностранцев с факелами в руках шла позади медведя, и на плече у каждого сидела обезьянка в черном цилиндре. Вот они прошли мимо Грина, и последним, замыкающим шествие, проследовал слон. Он свернул с дороги и, остановившись против Грина, вытянул хобот. Грин попятился, снял шляпу и замахал ею перед библейской тушей животного. Слон опустил хобот, потоптался и, тяжело повернувшись, обиженно вздохнул и пошел за своими товарищами. Грин видел, какие грустные были у слона глаза. Куранты Петропавловской крепости пробили полночь и тотчас же нежно, стеклянно проиграли «Коль славен». К Грину подошел человек в зеленом цилиндре. Он попросил спичку. — Я вам очень признательно благодарен, большой спасиб, — сказал незнакомец. — Я прошу извинить мой слон, ему сильно захотел кушать — моему слону! — Глупости! — сказал Грин. — Я сдуру растерялся. Все-таки — слон! — Мы совершили большой путешествий, — продолжал незнакомец. — Начальник города господин женераль-майор разрешил моим зверю ходить по городу до цирк «Модерн» после полуночи. Я не слушал женераль-майора. Угодно сигару? — Угодно, — сказал Грин. — У вас какая? — О, у меня настоящий «Манилла»! Вы не курить сейчас, потом, дома, после хороший ужин. Я себе разрешай представиться вам: Эдуард Чезвилт Лондон. — Очень рад. Грин. — Мой соотечественник! Как говорят в России — земляк! Какой благоприятный встреча! — Я русский, мистер Чезвилт! Я русский писатель, сэр! От моего имени извинитесь перед вашим слоном, и — счастливых гастролей! Подумайте о наших ребятишках, сэр! Устройте им веселый праздник!

|

|

Главная Новости Обратная связь Ссылки

© 2026 Александр Грин.

|