|

|

Равнодушие к славеЕму не было дела до того, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, об унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Н.В. Гоголь, «Портрет». Читатели в большинстве своем полагают, что всякий художник полон желания стать общепризнанным; жажда славы есть свойство профессии. Здесь все очень естественно: жаждать, чтобы тебя читали и, следовательно, чтобы имя твое повторялось как можно чаще. «Властитель дум» и безвестность? Одно, по-видимому, исключает другое. Между тем даже крупные художники относились к славе по-разному. И слава к ним — тоже. Два ярких писателя современника, А.С. Грин и его старший товарищ А.И. Куприн (десятилетняя разница в возрасте) были связаны тесной дружбой. «Люблю тебя, Саша, — сказал однажды Куприн, — за золотой твой талант и равнодушие к славе. Я без нее жить не могу». Александр Иванович Куприн Полное безразличие к судьбе своих стихотворений проявлял, например, Ф.И. Тютчев. В издании обоих прижизненных сборников поэт никак не участвовал. Рассказывают, что Тютчев, сидя в каком-то собрании, черкал на листке бумаги, а, уходя, просто оставил его на чужом казенном столе. Другие прочли и сохранили. Там оказалось стихотворение:

Поэт высказал, что хотел. И уже не его рук делом было все остальное. ...Оттенков и вариантов отношения художника к своей славе множество. Честолюбивый автор при малом таланте иногда попадал в положение некой кариатиды, держащей на плечах и бремя собственной славы: ни головы не поднять, ни отойти — рухнет. «Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил» (Н.В. Гоголь). Наверно, пестрота отношений к искусству побудила Бориса Леонидовича Пастернака на склоне жизни высказать свое кредо в чеканных строфах стихотворения «Быть знаменитым некрасиво...» Но оказывается, можно исповедовать поэзию Пастернака, а его отношение к «шумихе» как бы проигнорировать; жаждать известности и заявлять себя учеником, например, Тютчева. Потому что талант — это еще и склад характера, а здесь двух одинаковых, как известно, не существует.

Конечно, поэт не имел в виду, скажем, гриновское отношение к славе и вообще мог не думать о Грине. Он искал общую формулу высшей поведенческой мудрости для художника и человека своего склада. Но прикоснемся к фактам творческой жизни Грина. Обнаружится, что его образ прямо-таки по всем статьям отвечает мыслям художника из стихотворения Пастернака. «От писателя внешне должно меньше всего пахнуть писателем», — считал Грин. Запрещал жене записывать за ним его высказывания (кое-что, к счастью, она все-таки записала). Случалось, единственный экземпляр рукописи отсылал издателю — оплошность, которую не допустил бы сегодня ни один начинающий. Гриновские рукописи пропадали, иногда их опять обнаруживали. Архива специально тоже не заводил. Все гриновское, что находится теперь в ЦГАЛИ, собрано и сохранено усилиями его современников и друзей.

Творческая самоотдача была основным состоянием Грина как художника. Не осталось, кажется, тончайшего движения души, к которому он бы в себе не прислушался, чтобы дать ему выход в творчестве. «Сдираю с себя последнюю рубаху», — уже с мрачноватым юмором высказался Грин по поводу «Автобиографической повести». И «рубаху» сдирал именно с себя, а не с кого-то другого. Самоотдача была полной; шумихи или успеха не было. 23 августа 1930 года, день пятидесятилетия Грина, тоже никак не отмечался.

Здесь можно вспомнить, что главный герой «Блистающего мира» Друд, честный, гордый, доверчивый, смелый и, между тем, скромный — при сверхъестественном даре летать без крыльев, одним усилием воли! — на предложение завоевать мир ответил так, как ответил бы и сам Грин: «У меня нет честолюбия»... В этом отношении примечателен рассказ Грина о человеке, страдавшем приступами психической болезни — мании величия («Канат», 1922 год). Болезнь, с ее признаками, как они сформулированы героем рассказа, отчасти напоминает состояние вполне нормального честолюбца, обрисованное в жанре пародии. Сюртук больного «испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой». Больной говорит себе: «...я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее... впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня — ничто, я для них — всё».

В рассказе жулик-канатоходец завлек нашего психбольного выступить вместо себя на проволоке, натянутой через площадь. Безумцу сперва удается идти, ему рукоплещут, но дальше он с ужасом начинает ощущать «холод... отвратительного желания, разлитого в толпе», ее согласный безмолвный вопль: «Падай, а не ходи! Падай!» Он теряет равновесие и действительно падает, но не гибнет (поставлена сетка), а, пережив ужас падения, выздоравливает...

Конечно, рассказ, как почти все у Грина, многозначен, однако, ирония над оголтелостью честолюбцев слышится явственно. Она подчеркнута смыслом дальнейших абзацев — так ясно, как только это возможно у Грина. Выздоровевший говорит о себе: «Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: «Падай!» — всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя... неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцами спуск револьвера». И дальше, — совсем уже близко к художнику и его славе, с многоточием в конце фразы, над которым стоит подумать: «Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо...». В другом рассказе, «Ива» (к слову сказать, рукопись была потеряна, и Грин написал «Иву» заново) жажда славы изображена уже как отталкивающая страсть, погубившая прелестную провинциалку, девушку Карион. Ставши танцовщицей, она пятнает душу и тело, подбадривая себя кокаином, а чтобы победить соперницу числом восторженных рецензий в газетах на свои выступления, нежно улыбается «господину с порочным лицом» и прочее. Что говорить, отношение Грина к славе вполне однозначно. Приведем заключительную пастернаковскую строфу:

Так прожил жизнь Александр Грин, не поступаясь ничем и не отступая в своем творчестве, как бы ни было тяжело и даже опасно стоять на своем в той или иной обстановке. Ни когда работник журнала, отклонив рукопись, просил прислать чего-то попроще («Пусть идут в ВАПП-МАПП. Там им напишут попроще»); ни даже там, где судьба подталкивала написать расхожий «бытовой роман» (ведь мог бы!) и вылезти из нужды.

Сохранилось письмо А. Грина к М. Горькому, по стечению обстоятельств не дошедшее до адресата. Получи Горький это письмо, Грину наверняка стало бы посветлее. Но обратим внимание на сам тон письма. Уже чисто формально: великому пролетарскому писателю с его влиянием и авторитетом, в обстановке острейшей борьбы литературных течений, пишет малоизвестный беллетрист-фантазер, весьма далекий от современности, просит о помощи («В декабре мне грозит опись, жить нечем...»). Но письмо полно чувства достоинства, — разговор на равных, — и рядом с просьбой об издании — иронически вежливое отстаивание своего писательского лица; «Алексей Максимович! Если бы альт мог петь басом, бас — тенором, а дискант — фистулой, то, вероятно, установился бы желательный ЗИФу унисон».

Письмо датировано 1930 годом и послано из Феодосии. Видоизменяться Грин не хотел, да и не мог, в силу известных законов художественного творчества. В последнем романе «Недотрога» (роман так и не был написан — находим все те же «гриновские» имена Харита, Ферроль) улавливаем все тот же знакомый строй чувств и мыслей, ту же манеру письма.

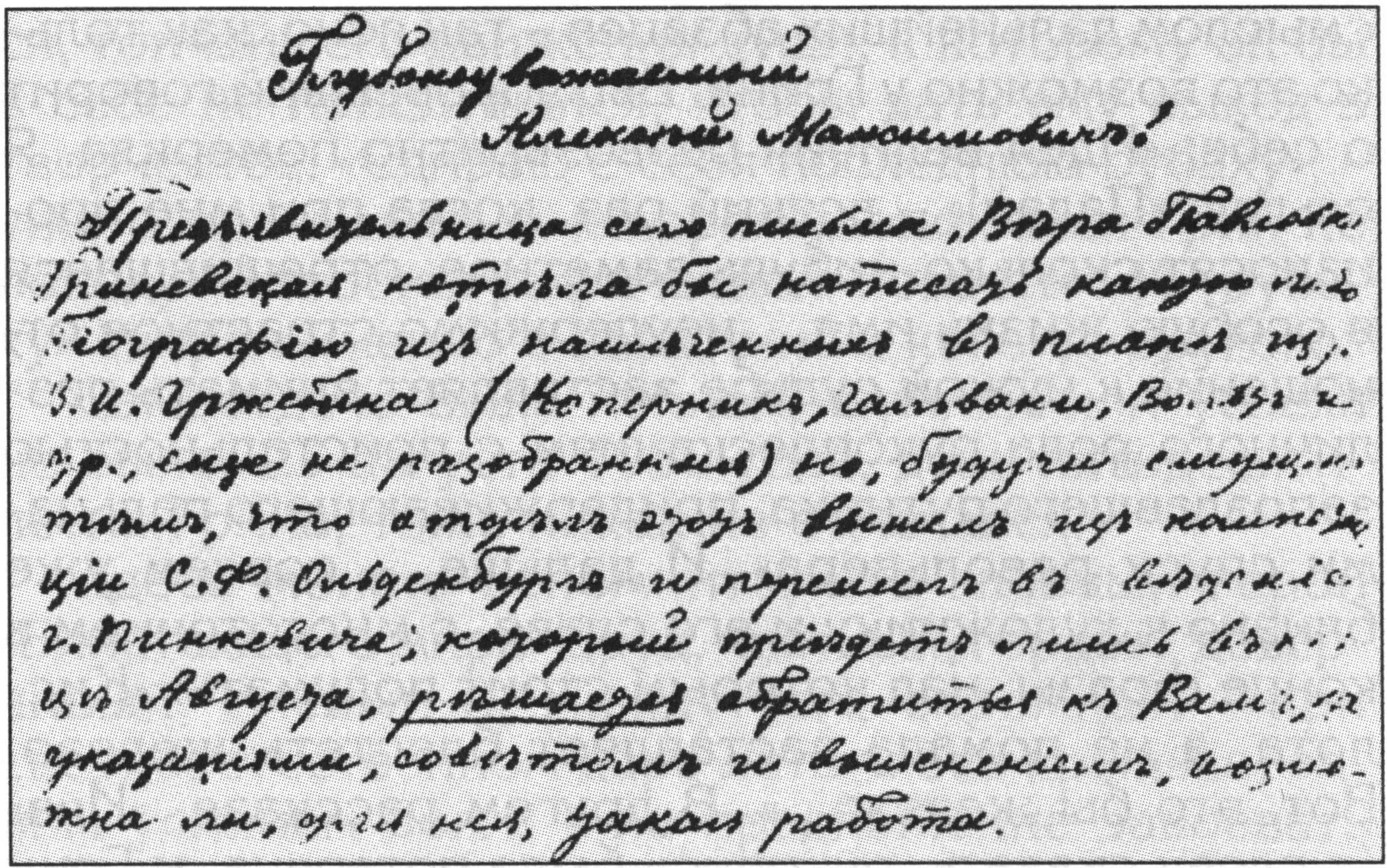

Можно ли понимать так, что «равнодушие к славе» сродни равнодушию к читателю? Нет, конечно. О разнице между тем и другим сказано еще в пушкинском «Памятнике»: «Хвалу и клевету приемли равнодушно», но — «и долго буду тем любезен я народу». Опять же, на первый взгляд, может показаться, что честолюбец только и думает, что о читателе или слушателе, тогда как печется он в первую очередь о себе. Поэтому в авторе-честолюбце читателю мало проку. Это ясно. Самореклама всегда настораживает, отзываясь потребностью уяснить себе: а не пустышку ли тянем? Письмо А.С. Грина А.М. Горькому. 29 июля 1920 года Грин тосковал о своем читателе. «Знаю, что мое настоящее будет звучать в сердцах людей...». Эти слова писателя часто повторяются в литературе о нем. Не слишком ли звучит широко и, так сказать, неопределенно? Оказывается, Грин уточняет. В рукописи фраза имеет продолжение: «...в сердцах людей, обращенных ВНУТРЬ себя» (Подчеркнуто мною. — Н.Т.).

Выходит, Грин рассчитывал на читателя, стремящегося к самопознанию. Только такой извлечет все ценное, что есть в его книгах — читатель раздумчивый, мыслящий; он умеет оставаться один на один с автором: читатель и книга. Он откроет душу идущему со страниц светлому дуновению, и, скорее всего, дело этим кончится, такой вот интимной встречей: писем, личных или в редакцию, может не быть. Гриновский читатель скромен, тактичен, у него тоже — «равнодушие к славе», он благодарит молча.

В упомянутом письме к М. Горькому А. Грин приводит трагикомическую фразу недалекого издателя, обращенную к нему: «Вы не хотите откликаться эпохе, и в нашем лице эпоха вам мстит»... Грин не однажды задумывался о времени и о своем месте в общем потоке. Вслушаемся в его размышления: «Когда же сойдутся пути эпохи и мой? Должно быть, уже без меня».

Примем горечь последнего замечания Грина. Так ведь сошлись пути-то! Сошлись. Грин провидел то, что проглядели другие: конечную причастность своей судьбы к судьбам эпохи... Коснуться темы «Художник и его слава» — все равно, что стронуть лавину, из-под которой не выбраться. Приведу в заключение стихи украинской поэтессы Лины Костенко, которые лучше прочесть в подлиннике, чтобы своим переводом не сбить случайно тонкую пыльцу колорита и настроения — строки, тоже, будто навеянные поучительным примером судьбы Александра Грина:

|

|

Главная Новости Обратная связь Ссылки

© 2026 Александр Грин.

|